Il dibattito sul nuovo multilateralismo è una convergenza che non cancella differenze e diffidenze reciproche, anzi. Segnala come India e Cina intendano giocare la carta della legittimità internazionale in una fase di ridefinizione degli equilibri mondiali, evidenziando delicate dimensioni di sovrapposizione strategica

Archivi

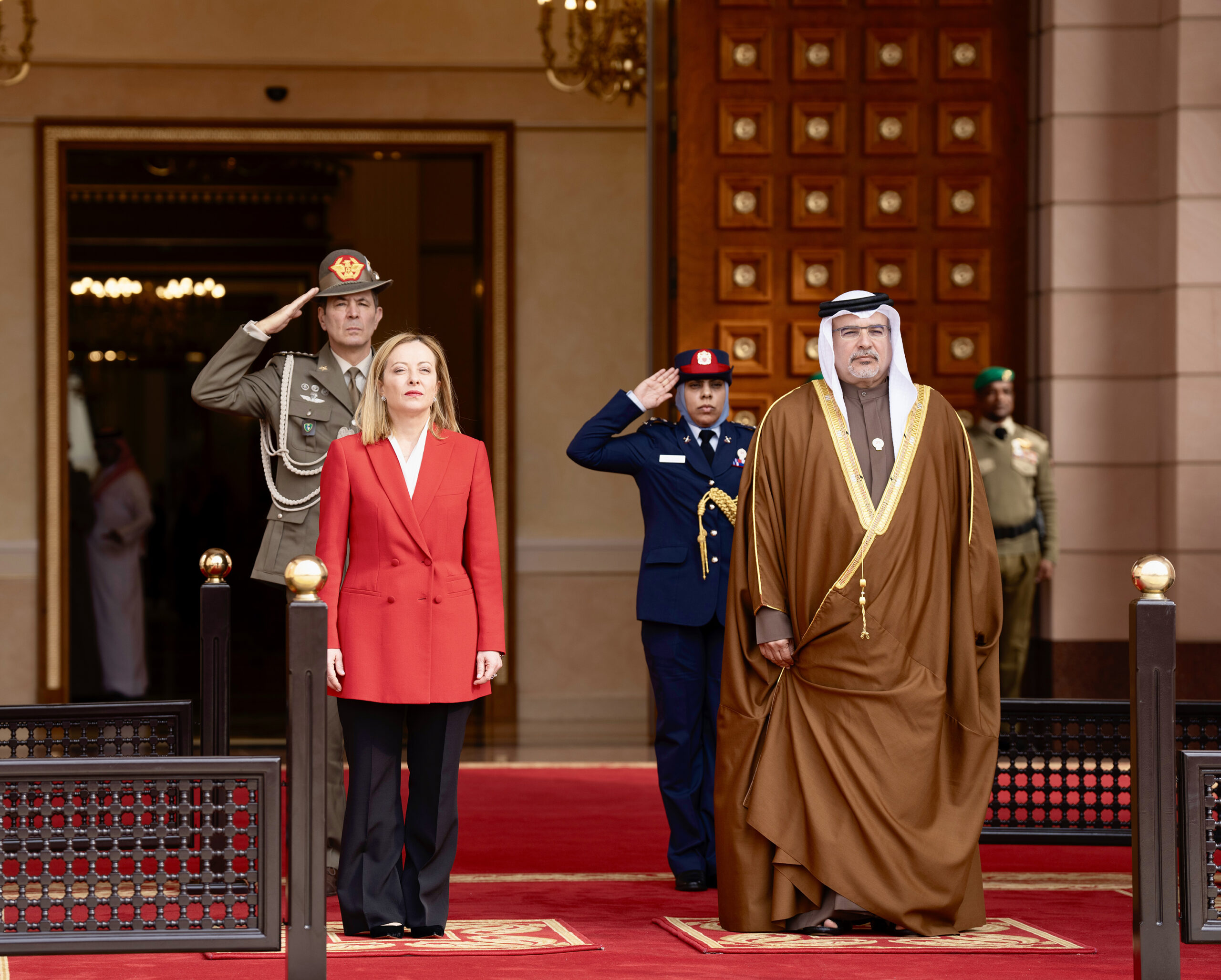

Meloni riceve Al Khalifa a Roma. Intese e accordi tra Italia e Bahrein

La recente visita della premier al Re di Bahrein ha contribuito ad avviare una stagione nuova, rafforzata dalla visita privata a Palazzo Chigi del principe lo scorso luglio, quando intese da un lato mettere a punto gli sforzi comuni per giungere a un cessate il fuoco a Gaza, dall’altro incentivare le relazioni bilaterali. Lunedì una nuova tappa

Così il biotech può essere il motore strategico per la crescita dell’Italia. L'intervento di Damiani (FI)

Il biotech oggi è un driver essenziale di innovazione, in grado di trainare settori-chiave come il farmaceutico e la bioeconomia, che insieme contribuiscono a generare oltre il 20% del Pil nazionale. Tuttavia, il settore sconta purtroppo ostacoli strutturali che ne limitano il pieno sviluppo. Per questo, sostiene Dario Damiani, senatore, segretario della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, è necessario un cambio di passo

All'Europa serve una strategia per la sovranità tecnologica. Zennaro spiega perché

La competizione globale non si gioca più solo sul terreno militare o territoriale, ma sul controllo delle tecnologie emergenti. Intelligenza artificiale, robotica e infrastrutture digitali stanno ridefinendo la sovranità degli Stati. Per l’Europa si tratta di un bivio strategico. L’analisi di Antonio Zennaro, già membro del Copasir e della Commissione Finanze

Alla vigilia delle elezioni, occhi puntati sulle interferenze russe in Moldavia

Il Cremlino sta costruendo le condizioni per scatenare proteste di piazza, potenzialmente violente, con l’obiettivo di indebolire o perfino rimuovere Maia Sandu all’indomani delle parlamentari del 28 settembre. Ecco come

Il pranzo di Meloni, il cuore di Mattarella, il ritratto di Salvini. Queste le avete viste?

Un pranzo all’ombra del Colosseo per la presidente del Consiglio, un disegno con un cuore per il Presidente della Repubblica e un ritratto (d’archivio) per il segretario della Lega. Ecco le foto politiche degli ultimi sette giorni

Viaggi pagati e carte di credito. Come funziona la leva religiosa di Mosca sul voto in Moldavia

Alla vigilia del voto, la Russia intensifica l’influenza in Moldavia usando il canale religioso ortodosso subordinato a Mosca. Pellegrinaggi spesati, piccoli incentivi economici e attivismo digitale anti-Ue per orientare l’elettorato credente

I Balcani possono contare su Roma, ma cresce la tensione in Serbia

In occasione dell’assemblea Onu, il ministro Tajani ha convocato una nuova riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani occidentali e del gruppo “Amici dei Balcani occidentali” alla presenza di Metsola, con l’obiettivo di rafforzare l’opzione allargamento. Al contempo non cessano le preoccupazioni a Belgrado, che intanto incassa il sostegno di Usa e Israele

Dall’Onu allo spazio, come procede la partnership India-Italia

Italia e India rafforzano il partenariato strategico con incontri di alto livello all’Onu e nuove iniziative industriali, come l’Aerospace Roadshow 2025. Roma punta anche a chiudere rapidamente l’Fta Ue–India per ancorare Nuova Delhi all’Occidente

Un’Europa senza pilota. Il nuovo drone presentato da Helsing

Helsing ha presentato a Tussenhausen il drone da combattimento Ca-1 Europa, piattaforma senza pilota che unisce AI, modularità e produzione di massa. Un progetto che potrebbe dotare i Paesi europei di una capacità autonoma nel dominio aereo unmanned