Domenico Fracchiolla, professore di Storia delle Relazioni internazionali Università Mercatorum, Luiss, analizza perché nel medio periodo gli obiettivi di fondo dell’offensiva diplomatica cinese sono destinati ad essere vanificati e perché le accelerazioni di Xi in politica estera rischiano di generare instabilità regionale e in patria

Archivi

Quale ruolo per l’Italia al G20 in India. Scrive l’amb. Castellaneta

Meloni potrebbe sfruttare l’attuale situazione internazionale per giocare un ruolo da equilibratore: Roma dovrebbe certamente sostenere l’idea di includere l’Unione africana, in vista della prossima presentazione del Piano Mattei del governo attesa a ottobre. Il commento di Giovanni Castellaneta, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi e ambasciatore negli Stati Uniti

Manovra, gli attacchi a Gentiloni e il Patto di stabilità. Marattin a tutto campo

Per portare avanti le misure sull’abbassamento del cuneo fiscale servono dieci miliardi. Per la revisione del Patto di stabilità occorre costruire alleanze con Francia e Spagna. Renzi alle Europee? L’obiettivo di creare un’offerta politica strutturata e stabile, alternativa sia al conservatorismo-populismo di sinistra che a quello di destra. Conversazione con il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin

Intelligenza artificiale e Africa. L’incontro Meloni-Sunak al G20

I due leader a Nuova Delhi hanno parlato di Ucraina, migrazioni e innovazione. Si lavora al summit a Bletchley Park e al G7 italiano del 2024

La soprano cinese canta Katyusha tra le rovine insanguinate di Mariupol. Neutralità?

Giornalisti, blogger, personaggi pubblici cinesi in visita guidata nelle aree ucraine occupate dall’invasione russa. Una soprano intona una canzone nazionalistica in mezzo alle macerie del teatro di Mariupol. È questa l’equidistanza di Pechino?

Quel blitz saudita su Telefonica e le ombre di Huawei

L’ingresso in forze della compagnia telefonica degli emiri nel colosso iberico a un primo sguardo può sembrare amichevole, pura logica di mercato per un settore non certo troppo in salute. Ma dietro l’operazione fa capolino la Cina. Le differenze tra il caso italiano e quello spagnolo

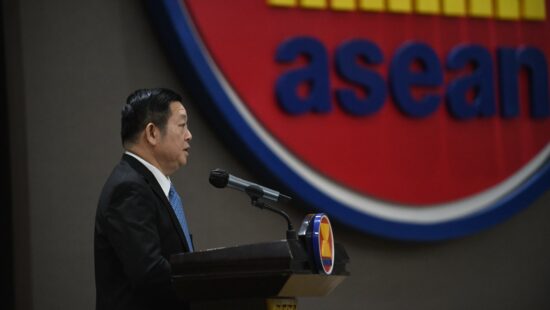

Un centro a Washington basterà a rafforzare la centralità dell'Asean?

La recente riunione dell’Asean, che ha anticipato il G20, dimostra come l’associazione debba affrontare sfide e competizioni anche legate al dualismo Cina-Usa. Washington propone un centro di cooperazione, Pechino approfondisce la sua influenza e Tokyo nel frattempo cerca di recuperare spazi

Dopo gli extra-profitti, i depositi. La proposta di Rustichelli (Antitrust)

Materie critiche, in Ue ambiziosi obiettivi ma scarsi fondi

La commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo ha votato a favore dell’adozione di uno dei pilastri legislativi del Green Deal. Si tratta di un altro passo verso l’approvazione, ma intanto aumenta la pressione dai gruppi industriali verso Bruxelles: servono più fondi per contrastare il dominio cinese e pareggiare gli investimenti americani…

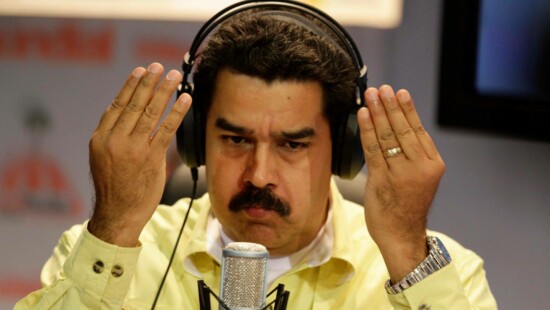

Xi accoglie Maduro e snobba il G20. Il messaggio del leader cinese

La notizia del soggiorno del presidente venezuelano in Cina arriva poco prima dell’apertura del vertice del G20, a cui Xi Jinping non prenderà parte. Questa coincidenza volontaria dimostra come il tour di Maduro abbia sì un forte carattere economico, ma anche un altrettanto rilevante significato politico