Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea l’accesso pubblico ai registri dei beneficiari ultimi delle società e persone giuridiche anonime viola la loro privacy. Fino ad ora, era stato uno strumento efficace per inchieste e attività giornalistica e di denuncia. La protesta di Maria Pevchikh, capo del Dipartimento investigativo della Fondazione per la lotta alla corruzione del dissidente russo Navalny

Archivi

La Chiesa, il fascismo e due editoriali di allora di Civiltà Cattolica

Padre Giovanni Sale firma un saggio di prossima uscita sulla rivista dei gesuiti che ripercorre l’elezione di Pio XI e l’avvento del Fascismo. Una riflessione profonda e attuale sui credenti e la vita politica e sociale del tempo in cui vivono

Bipartisan, equilibrato e riservato. Il Copasir ieri, oggi e domani

Sono chiari gli elementi che indicano la via da seguire affinché il comitato che sta per insediarsi possa proseguire la positiva esperienza maturata da quelli che l’hanno preceduto: approccio bipartisan, equilibrio e continuità nell’azione di controllo, segretezza dei lavori. L’intervento del prefetto Adriano Soi

Crescere insieme. Il rapporto 2022 del Centro economia digitale

Qual è la ricetta di policy per affrontare al meglio la crescita? Nel segno della tecnologia e del digitale, naturalmente, e quindi guardando agli investimenti in ricerca e innovazione. E con la consapevolezza che il nostro Paese è collocato in Europa, un continente dipendente tecnologicamente da altri e che fatica a trovare una propria autonomia strategica e sovranità tecnologica. L’iniziativa del Centro economia digitale al MAXXI di Roma

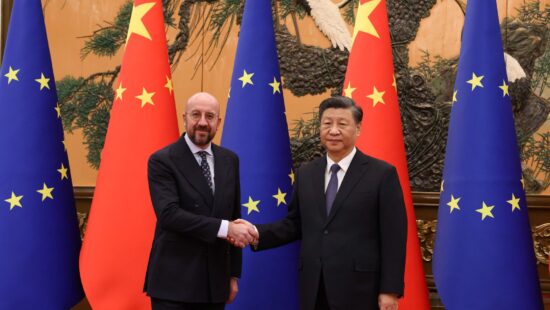

Xi userà l'Ucraina per distrarre dai problemi interni? Risponde Fardella

Xi Jinping non accetterà le istanze di chi protesta, gestirà la pandemia così come ha iniziato, perché la zero-Covid policy è ormai simbolica. Ma per recuperare immagine e affidabilità con l’Europa e l’Occidente, potrebbe prendere una linea meno ambigua sull’invasione russa dell’Ucraina. Conversazione con il direttore del progetto China Med e professore dell’Università di Napoli “L’Orientale”

Lo Stato Stratega. Così Urso coniuga politica industriale e interesse nazionale

Il ministro delle Imprese e Made in Italy parla a Formiche.net sottolineando l’importanza del contesto atlantico e occidentale anche per le scelte strategiche. Nel giorno della riunione Ue sui chip dice: “Qui siamo in ritardo, abbiamo lasciato che la Cina crescesse”. Intel in Italia? “Stiamo monitorando, l’ultima parola spetta all’azienda”. Sul 5G: “Non possiamo passare da una dipendenza energetica dalla Russia a una tecnologica dalla Cina”

Efficienza e responsabilità (contro i bonus di ieri). Mantovano indica la strada

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha tracciato indirizzi e strategie del Governo: “Il Golden Power? I ritardi non fermeranno la nostra azione di difesa. Ci sarà nuovamente speranza in Italia quando verranno messi al mondo i bambini. Non è retorica, la mamma incinta è una benedizione per la società”

Le nuove frontiere del turismo, l'evento di Formiche e Airbnb sulle locazioni brevi. Il video

Le nuove frontiere del turismo, l'evento di Formiche e Airbnb sulle locazioni brevi in Italia [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rmXE_7MaNcQ[/embedyt] Il resoconto dell'evento "Le nuove frontiere del turismo", organizzato da Formiche in collaborazione con Airbnb presso Palazzo Ferrajoli e dedicato al mondo sempre più rilevante delle locazioni brevi.

Prevenzione e dialogo. Una rete contro gli abusi sui minori targata Menarini

Dall’Osservatorio permanente sugli abusi presso gli organi giudiziari, ai corsi di formazione per pediatri e genitori rivolti direttamente ai minori per istruirli nel comprendere e distinguere cosa è un abuso. Queste alcune delle proposte emerse dal primo incontro di “On Radar”, il Think tank della Fondazione Menarini

Europa in recessione e per Meloni coperta molto corta. Report Goldman Sachs

La banca d’affari americana traccia uno scenario per il prossimo anno. La crisi energetica azzererà la crescita ma il costo della vita è vicino al picco e potrebbe cominciare una lenta discesa. Roma stia attenta a come muoversi, tassi più alti e debito non consentiranno colpi di testa sui conti pubblici