L’analisi di Marks mostra una Cina pragmatica, attenta ai propri interessi, selettivamente imparziale e dotata di un modello di mediazione che funziona soprattutto dove le parti hanno già maturato la volontà di negoziare. Un modello che offre un’alternativa a quelli più interventisti, ma che incontra limiti evidenti quando la stabilizzazione richiede pressioni o garanzie che Pechino non è disposta a offrire. Il racconto di Giorgia Facchini (ChinaMed)

Archivi

Il quantum computing è la prossima rivoluzione industriale. Parla Pistoia (IonQ Italia)

“Quando un Paese comincia a progettare e costruire computer quantistici — non semplicemente a usarli — stimola una catena industriale completamente nuova: materiali avanzati, microfabbricazione, sensoristica, cybersecurity, farmaceutica, energia, finanza, logistica, mobilità, e molto altro”, spiega in una intervista a Formiche.net il ceo di IonQ Italia, che aprirà la prima sede a Roma

Imec è un asset per la politica estera italiana. Rizzo (Atlantic Council) spiega perché

La premier Meloni vuole che l’Italia sia un ponte tra l’Europa e il resto del mondo, e per questo è importante anche che l’Imec abbia successo, spiega Rizzo (Acus) su [Over]views, dove Decode39 analizza sfide e opportunità della politica estera italiana

Un think tank per un'innovazione responsabile. Razzante spiega Polisophia

Non un think tank tradizionale, ma una rete vitale che prova a costruire consapevolezza in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta riscrivendo codici, economie e relazioni sociali. Il docente della Cattolica, Ruben Razzante racconta a Formiche.net la nascita di Polisophia

La “sicurezza” della sinistra? Meno schizofrenica. L'opinione di Merlo

L’attuale sinistra italiana non ha affatto le carte in regola, politiche, culturali e programmatiche, per affrontare con la necessaria coerenza e determinazione le politiche legate alla sicurezza dei cittadini. Occorre essere un po’ meno schizofrenici e più razionali. Almeno, e soprattutto, per onestà intellettuale. L’opinione di Giorgio Merlo

Trump blocca lo spazio aereo venezuelano. Ecco perché non è un buon segno

Donald Trump ha annunciato la chiusura totale dello spazio aereo sopra e attorno al Venezuela, intensificando la pressione su Nicolás Maduro dopo mesi di attacchi statunitensi a presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi. La decisione arriva mentre Washington valuta operazioni terrestri e la Faa avverte di una situazione di sicurezza sempre più instabile

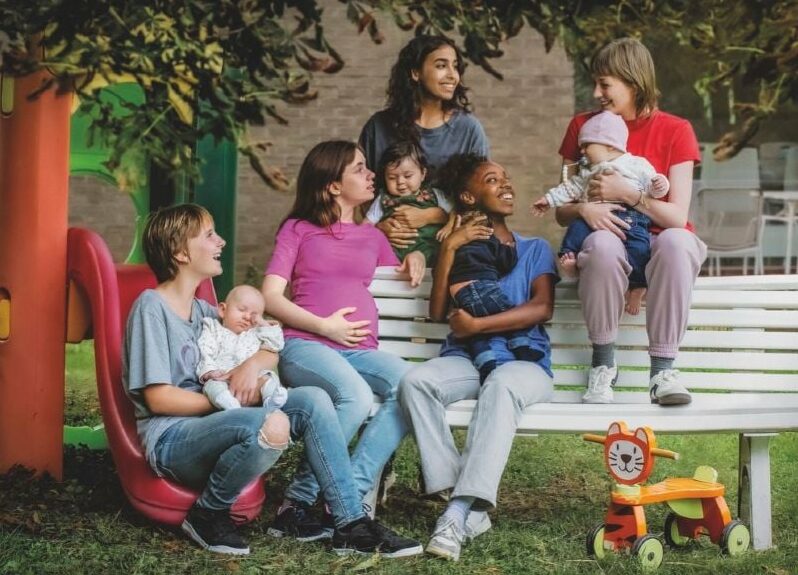

Biberon, carrozzine, povertà. Con "Giovani madri" il neorealismo viene dal Belgio

Con “Giovani madri” (Jeunes Mères, 2025) i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne ci portano nelle sacche povere dell’agiato Belgio, nel piccolo mondo delle ragazze-madri, tra dolore, perdono e resurrezione

Fratellanza musulmana terrorista? Ecco cosa significano le mosse di Trump

Dagli Usa arriva il provvedimento che mira a colpire le casse del gruppo islamista bloccando di fatto le sue attività in giro per il mondo

L’Italia deve capitalizzare il suo ruolo nella sicurezza europea. I consigli di Missiroli

Lo slancio negoziale sul conflitto in Ucraina riaccende il dibattito sulla postura italiana nella sicurezza europea. Antonio Missiroli, già direttore dell’European Union Institute of Security Studies e segretario generale aggiunto della Nato per le emerging security challenges, analizza punti di forza e limiti del pragmatismo di Roma, e le prove che l’Italia dovrà affrontare tra Nato, Ue e graduale disimpegno Usa

Come stanno davvero gli italiani? I dati sulla povertà letti (con attenzione) da Zecchini

Il nuovo rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile mostra un’Italia più resiliente di quanto percepito. Molti indicatori migliorano, altri restano stabili; tuttavia emergono criticità strutturali su istruzione, competenze, lavoro, istituzioni e sicurezza. Il confronto europeo rivela un divario ancora significativo, soprattutto nei settori chiave per la crescita futura