Gli 007 britannici chiedono limitazioni alle tecnologie cinesi per prevenire spionaggio, sorveglianza e raccolta di dati. Nel mirino Huawei, Alibaba e Hikvision. Un tema che tocca anche l’Italia. Ecco perché

Archivi

Da Draghi a Pier Silvio, così cambia la comunicazione. Parla Bentivegna

La docente di sociologia della comunicazione analizza la prima conferenza stampa di Mario Draghi, e non solo. “Sul vaccino AstraZeneca, il silenzio non ha influito negativamente”. Berlusconi? “Ha dato corpo alla forza tranquilla di Forza Italia”

Innovatori: Alice Bordini Staden: nella sostenibilità con innovazione, audacia ed entusiasmo

Spesso si definisce un’organizzazione o un’azienda innovativa solo perché opera in settori nuovi, o considerati tali dai media. Ma è un errore perché anche in tanti settori ‘tradizionali’ ci sono aziende e organizzazioni che fanno innovazioni di processo, di prodotto o dell’offerta. E dietro a tutte queste innovazioni, ci sono donne e uomini che amano il proprio lavoro. Persone che…

Perché la Russia fa uscire tutti i sottomarini della Flotta del Mar Nero?

Non era mai successo che contemporaneamente tutti i sottomarini della Flotta del Mar Nero prendessero il largo. Mosca manda un messaggio, soprattutto a uso interno: accerchiata dalla Nato, davanti alle pressioni di Washington, Putin ricorre a un giorno simbolico per mostrare i muscoli

La procura vuole processare Salvini. Open Arms sarà la battaglia più dura

Il gup dovrà decidere il 17 aprile se rinviare a giudizio Matteo Salvini. Ma il caso è diverso da quello della nave Gregoretti perché coincise con la crisi del Conte I, che agì in modo diverso nell’arco di venti giorni. Cosa potrebbe succedere al governo in caso di processo

Prevenire la prossima pandemia è possibile. Pennisi spiega come

Cosa dovrebbe includere un programma mondiale di prevenzione? Innanzitutto sanzioni severe nei confronti della Cina, quali il blocco dei commerci e richiesta di riparazioni. Il commento di Giuseppe Pennisi

Lo Sputnik parlante rilancia Merkel e Draghi

Grande attenzione alle vicende di Italia e Germania da parte dell’account @SputnikVaccine, pronto a insinuarsi nelle difficoltà della campagna europea

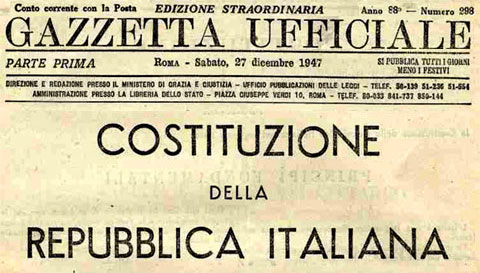

Forma di governo e norme costituzionali. Il libro di Citino

La rilevanza dei “fatti normativi” nel diritto costituzionale investe non solo la prospettiva della forma di governo, ma anche il tema delle fonti del diritto, della giustizia costituzionale, della storia costituzionale. Un estratto dal libro di Ylenia Maria Citino “Dietro al testo della Costituzione” (Editoriale Scientifica)

Più cyber per la sicurezza dell'Europa. Ecco i piani di Leonardo

I piani di Leonardo per diventare partner preferenziale delle istituzioni europee (e nazionali) nel settore della sicurezza informatica, mettendo a disposizione sistemi di analisi e stoccaggio dati all’avanguardia e progettati per essere resilienti e sicuri fin dalla progettazione. Tutto in linea con il piano strategico Be Tomorrow 2030

Biden, il Titanic russo e l'orchestra europea. Parla Massolo

Chi sovrastima l’escalation fra Washington e Mosca dimentica che la Russia non è più da anni una potenza sistemica. Biden lo sa e ha inviato un messaggio chiaro all’Europa e all’Italia, vaccini inclusi. Parla il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo