A poche ore dal congelamento sine die delle riserve della Banca centrale russa, sancito dall’Unione Europea, Roma mostra i primi segni di nervosismo sulla volontà di andare fino in fondo nella monetizzazione degli asset. E da Mosca sono in arrivo le prime rappresaglie

Archivi

Perché conta il blitz Usa contro una nave cinese diretta in Iran

Un team di forze speciali USA ha abbordato e sequestrato, nell’Oceano Indiano, un carico di articoli “military-related” diretto in Iran e di origine cinese. L’operazione è formalmente contro Teheran, ma il punto analiticamente più interessante è un altro: il coinvolgimento della Cina. Non è enorme né sistemico, però è tutt’altro che banale perché rende l’interdizione un segnale anche verso (e su) Pechino

Bollette, da Atreju le istruzioni per l'uso di Cattaneo e Scornajenchi

Alla festa di Fratelli d’Italia un confronto tra politica e top manager per risolvere il problema dei problemi: abbassare il costo delle bollette per le famiglie e le imprese. E serve tanto pragmatismo

Tra partito e sindacato. La mutazione in corso nella Cgil secondo Cazzola

Maurizio Landini guida la Cgil verso una mutazione politica, trasformando il sindacato in protagonista dell’opposizione invece che in tutore dei lavoratori. Cinque scioperi consecutivi mostrano come la protesta sia ormai più simbolica che contrattuale. Il rischio è usare i diritti sindacali per finalità partigiane, creando una confusione tra sindacato e politica. L’opinione di Giuliano Cazzola

Verso il vertice europeo, ecco le raccomandazioni di PromethEUs sul budget 2028-2034

Alla vigilia del vertice Ue sul bilancio 2028-2034 uno studio PromethEus chiede di ripensare il Qfp come leva di competitività. Il nuovo fondo europeo rischia però di essere sotto finanziato e poco incisivo. Senza più risorse e migliore governance, l’ambizione europea resterà incompiuta. L’analisi di Stefano da Empoli

Emendamento sulle riserve di Bankitalia, qui il sovranismo c’entra poco. L'analisi di Polillo

Una buona politica economica richiede un giusto equilibrio tra questi diversi elementi. Si deve evitare, dunque, che la politica monetaria e quella di bilancio siano in contrasto tra di loro, al fine di non impattare negativamente sulle logiche di mercato. Il commento di Gianfranco Polillo

Finalmente la questione abitazione è ora al centro del dibattito politico. Scrive Pedrizzi

Era tanto tempo che si aspettava un quadro di norme per rispondere ai bisogni dei cittadini. Ora, finalmente, un primo significativo passo verso il necessario riordino della disciplina edilizia di rigenerazione urbana, affrontando in maniera strutturale anche l’emergenza abitativa

Parlare e ascoltarsi in Parlamento. L'eredità del metodo Napolitano

Nel centenario della nascita di Giorgio Napolitano, la presentazione dei Discorsi Parlamentari ne ripercorre il profilo istituzionale e il ruolo centrale attribuito al Parlamento. Emerge una concezione della politica fondata sul valore della parola e del confronto democratico. Un’eredità civile di alto profilo, letta da Nicotri e Todini

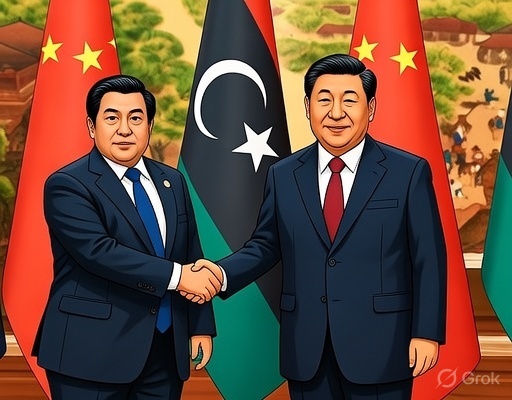

Cosa racconta il ritorno della Cina in Libia

“L’invio di un ambasciatore a Tripoli ci racconta un punto di svolta: Pechino vuole ritrovare uno spazio diplomatico più deciso, un supporto maggiore rispetto a prima, anche se la Libia sembra ancora in una fase di caos totale”, spiega Ghiselli (ChinaMed/UniExeter). E dunque?

Perché il riciclo dei rifiuti è strategico per l'Italia (che è anche un'eccellenza)

Nel riciclo degli imballaggi l’Italia si conferma un’eccellenza europea con il 76,7% dell’immesso al consumo, che nel 2024 è stato di 14 milioni di tonnellate. In valore assoluto sono state riciclate 10 milioni 700 mila tonnellate di rifiuti di imballaggio. Sono stati così superati gli obiettivi europei del 65% fissati per il 2025 e del 70% previsti per il 2030