Sistema Paese e competitività, ma anche l’occasione di formare una nuova generazione di professionisti con esperienza internazionale nel settore. Intervenendo davanti alla Commissione Difesa e Affari esteri del Senato, Pierfederico Scarpa, vice presidente Strategy, marketing e sales di Avio Aero, ha sottolineato tutte le potenzialità del programma di sesta generazione sviluppato insieme a Giappone e Regno Unito

Archivi

DeepSeek e la sfida dell’IA nell’intelligence. Parla il prof. Teti

I timori del docente dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara sul chatbot che ha scosso Wall Street: “Le piattaforme social media possono accoppiarsi a sistemi di Intelligenza Artificiale generativa per l’elaborazione delle informazioni acquisite sugli utenti. TikTok ne è un esempio”

Genomica e geopolitica, come i dati genetici riscrivono gli equilibri globali

La genomica non è più solo una questione di innovazione sanitaria, ma un pilastro fondamentale per la sicurezza nazionale. Questo il filo conduttore dell’incontro “Sfide sanitarie e sociali: il ruolo della genomica” tenutosi oggi presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, dove esperti e rappresentanti istituzionali si sono confrontati sulle opportunità e le sfide legate alla cooperazione transatlantica in questo campo strategico

Meloni approda nel Golfo e traccia una rotta verso nuove alleanze strategiche. L'analisi di Geopolitica.info

La missione della presidente Giorgia Meloni in Arabia Saudita e in Bahrein, negli scorsi giorni, rappresenta un importante tappa per il rafforzamento di una strategia italiana nel Golfo Persico, area di cruciale rilevanza per la tutela degli interessi e della sicurezza nazionale nel Mediterraneo allargato. L’analisi di Bruna Tintori e Assunta Sautto del Centro Studi Geopolitica.info

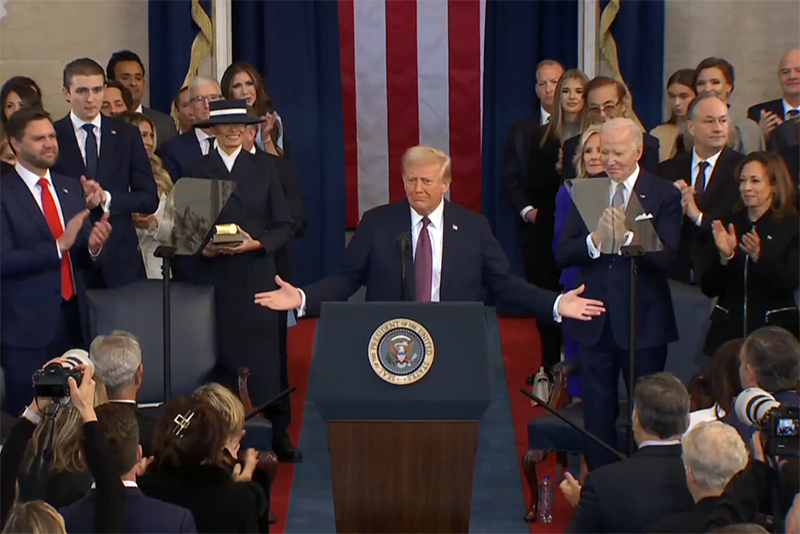

Agenda ambiziosa e un tempo limitato. Trump 2.0 secondo Vicenzino

In un momento di profonda incertezza geopolitica, il presidente americano promette di porre fine al conflitto in Ucraina e di perseguire un’agenda ambiziosa. Tuttavia, il suo compito è complicato dalla posizione vantaggiosa della Russia, dalle possibili escalation e dalla fragile maggioranza repubblicana al Congresso. Tra difficoltà interne ed esterne, il successo della sua amministrazione potrebbe definire la sua eredità storica

Dalle rinnovabili una risposta alla dipendenza energetica dell'Italia. Report Intesa

La crescita delle energie verdi nel mix di produzione elettrica indica che l’aumento della produzione green è la strada da seguire per affrancare l’Italia dalla dipendenza dalle importazioni di gas, secondo l’ultimo Med&Italian Energy Report

Proiezione globale e nuove partnership. Speranzon fa il bilancio della missione di Meloni

Nel prossimo semestre verranno in Italia una serie di ministri del governo di Manama, con le relative delegazioni, a testimoniare l’interesse reciproco a sviluppare nuove opportunità di crescita e cooperazione. Speranzon (FdI): “Anche il Bahrein, come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti, sta puntando molto sull’attrazione di investimenti esteri e sugli scambi commerciali”

Anticipare il domani e investire sui giovani, ecco la nuova Fondazione Leonardo Ets

La nuova Fondazione avrà come focus principali i giovani e la divulgazione, per avvicinare le nuove generazioni alle materie Stem e ai temi dell’innovazione. Prodotti innovativi, archivi digitali e collaborazioni con scuole e università per accompagnare la società alla scoperta del domani saranno al centro delle attività promosse dal nuovo ente

L’Italia con l’Ue nella stabilità di Gaza (e del Medio Oriente)

Il ministro Tajani conferma da Bruxelles che l’Italia intende giocare, con l’Ue, un ruolo sulla stabilizzazione del Medio Oriente, che passa anche da Gaza

La Fed tira il freno, la Bce accelera. Due mosse, aspettando i dazi

Dopo aver ridotto il costo del denaro a dicembre, andando incontro ai desiderata dell’allora presidente eletto, ora la Banca centrale americana è pronta a lasciare i tassi fermi, evitando colpi di mano poco graditi alla Casa Bianca. Lagarde invece farà tutt’altro, dazi permettendo