Nel sistema internazionale odierno la globalizzazione resiste ancora, ma sono cambiati i suoi caratteri di fondo. La cooperazione e la fiducia hanno lasciato il passo alla paura e alla competizione, favorendo un processo di frammentazione simboleggiato dalle politiche di Trump. Ma iniziato ben prima del suo arrivo

Archivi

Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela?

Con l’attività di due F-18 e un bombardiere B-52 è aumentato il timore di un attacco americano in Venezuela. Ma secondo il sito Axios sarebbe in pianificazione una telefonata diretta tra Trump e Maduro per aprire un nuovo dialogo…

Xi chiama, Trump risponde (non su Taiwan)

L’inattesa telefonata tra Trump e Xi Jinping avviene mentre Cina e Giappone sono ai minimi delle relazioni per una vicenda legata a Taipei. Per Pechino, la telefonata è un messaggio aperto: l’ordine del dopoguerra include Taiwan come “parte della Cina”. Per Washington, almeno nella comunicazione pubblica, pare più un episodio incardinato nella diplomazia economica

Dall’energia all’impresa, come competere nello scenario globale. Strategie per un’Italia protagonista

Il 28 novembre alla Sala Koch del Senato la Convention della Fondazione Guido Carli. Tra i protagonisti ministri, imprenditori e personalità del mondo economico e sociale. Tutti i dettagli

Contro la violenza, il linguaggio dei sentimenti. La riflessione di Frojo

L’associazione “Marisa Leo”, in memoria della madre uccisa a colpi di fucile dall’ex compagno poi suicidatosi, ha chiesto all’Accademia della Crusca di individuare una parola per definire il contrario della violenza. Un concetto evocativo di rispetto, gentilezza, cura. La riflessione di Elvira Frojo

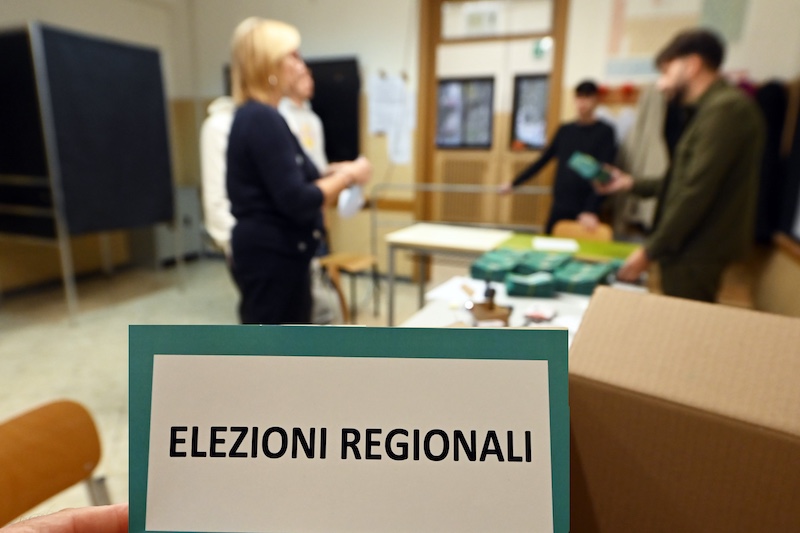

Alle Regionali storia già scritta. Schlein rassicurata, Meloni dorme tranquilla. Parla Piepoli

Le Regionali sui territori confermano gli equilibri di partenza. In Veneto resta saldo il centrodestra, mentre a sinistra restano Campania e Puglia. Forza Italia è potenzialmente il primo partito ma serve una nuova leadership. Meloni può dormire sonni tranquilli. L’analisi del voto con il sondaggista Nicola Piepoli

Il modello svedese per la guerra delle percezioni

La Svezia ha messo in piedi una vera architettura nazionale di difesa psicologica. L’obiettivo? Proteggere lo spazio decisionale di una democrazia da operazioni ostili che puntano direttamente alla testa, alle percezioni, agli umori dei cittadini

Modi-Takaichi, l’asse Delhi-Tokyo che delimita l’Indo-Pacifico

Modi e la premier giapponese Takaichi hanno rilanciato la partnership strategica India-Giappone al G20, concentrandosi su innovazione, difesa, commercio e investimenti. L’incontro conferma una relazione in accelerazione, sostenuta da obiettivi economici più ambiziosi e da una convergenza geopolitica nell’Indo-Pacifico

La fiducia si costruisce (e si perde). Lezioni dalla Bussola della Scienza

In un ecosistema dove tutto sembra valere quanto tutto, anche le evidenze più solide faticano a emergere. All’evento di Healthcare Policy e Formiche, ricercatori, politici e comunicatori hanno discusso come ricostruire un patto credibile con i cittadini

In ricordo di Domenico Mugnaini, un testimone del giornalismo di prossimità

Siamo debitori a Mugnaini per il suo essere stato un autentico interprete di questa realtà articolata e importante, di tale presenza preziosa, che ha il merito, disse Sergio Mattarella, di far avvertire e ritrovare il senso di comunità di vita che il nostro Paese deve mantenere e sviluppare costantemente come Paese, come singoli territori, come dimensione europea. Il ricordo di Gianni Todini e Francesco Nicotri