Con l’intelligenza artificiale gli attacchi saranno più facili, veloci ed economici, scrivono alcuni esperti tra cui Jen Easterly, direttrice della Cisa. La risposta passa anche dai cittadini

Archivi

Verso la nazionalizzazione dell’IA? Sforzi e sfide dei Paesi nel mondo

Il potenziale dell’intelligenza artificiale ha pesanti implicazioni per l’interesse nazionale, e sono almeno sei i Paesi (all’infuori di Stati Uniti e Cina) che già investono massicciamente per creare modelli autoctoni. Ma non è detto che i loro sforzi verranno ripagati. Ecco perché rincorrere Washington sarà sempre più difficile

Batterie, tutte le sfide di Usa e Ue per sganciarsi dalla Cina

La corsa alle batterie elettriche da parte di Stati Uniti ed Unione Europea è anche uno sforzo per ridurre la dipendenza da Pechino. Due approcci diversi, due obiettivi simili, tra protezionismo e innovazione. Intanto le industrie cinesi espandono la loro presenza nei mercati limitrofi…

Ambulanti e balneari, perché la concorrenza conviene all’Italia (e anche a Meloni)

Sarebbe davvero controproducente una prova di forza con l’Unione europea su ambulanti e balneari. Il mercato dev’essere funzionale ai consumatori, non ai produttori. Il commento di Giuseppe De Tomaso

Attacco a Kerman. Chi vuol fare esplodere l’Iran?

Il più grande attacco terroristico della storia dell’Iran, nel giorno dell’anniversario della morte di Soleimani, davanti alla tomba del generale. Chi ha ferito la Repubblica islamica nell’intimo dell’orgoglio e del ricordo? Sono credibili le ipotesi sui baluci di Jaish al Adl?

Viva la Rai (pubblica). La tv di Stato vista da Mazza

La lunga storia della Rai, raccontata da Mauro Mazza, già direttore del Tg2, con l’auspicio di “arrivare a una Tv pubblica più coraggiosa nell’offerta culturale, che restituisca la complessità del pensiero e della società moderna. Una proposta che valorizzi tutti i modelli culturali”

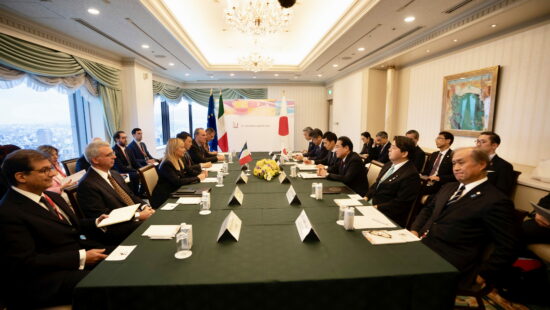

Così l'agenda G7 si fa virtuosa (anche per l'Italia). Parla Nelli Feroci

I Paesi del G7 sono importanti ma, ormai, destinati a svolgere un ruolo meno determinante nel contesto delle relazioni internazionali. Per cui sarà fondamentale cercare di mantenere una particolare attenzione verso quei Paesi che non ne fanno parte e che dovrebbero, nei limiti del possibile, essere quanto più coinvolti nelle decisioni del vertice stesso. Conversazione con Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali

Dieci conflitti per il 2024. L'indice del Crisis Group

Dall’Ucraina a Gaza, passando per Myanmar e Haiti. Nel documento firmato dai vertici dell’Ong appaiono conflitti ancora in corso, o che rischiano di (ri)accendersi. E tra questi vi è il conflitto per eccellenza

Anche l’Italia ha il suo Piano per contrastare il cambiamento climatico. Obiettivi e sfide

I cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più grandi che ci troviamo ad affrontare. Il nostro Paese si trova nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, un’area che vari studi internazionali hanno identificata come particolarmente vulnerabile a questi fenomeni. Ecco cosa dice il Piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) approvato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

Corviale si accende con l'installazione Love. L'opera di Caldarelli

Il quartiere periferico di Roma si accende con l’opera site-specific di Fulvio Caldarelli, che rientra nelle cinque installazioni luminose realizzate in altrettanti luoghi della Capitale, tra centro e periferia, nell’ambito di “Roma. Luci d’Artista per la Pace”, dal 21 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. L’opera dell’artista è curata da Achille Bonito Oliva