Per Younis Tawfik siamo a qualcosa di enorme. A Ur sarà come se si firmasse tutti insieme quello storico Documento sulla Fratellanza umana che il papa e al-Tayyeb hanno sottoscritto ad Abu Dhabi

Archivi

Le dimissioni di Zingaretti? Intempestive. Chi fa politica sa che... L'analisi di Magatti

Il sociologo Mauro Magatti commenta la decisione del segretario del Pd di dimettersi dall’incarico. “Il Pd rischia di essere trascinato nel baratro e il problema della leadership è grande: in lizza Bonaccini e Gori”

Intelligenza artificiale e non solo. La Nato accelera la sfida tecnologica

I dodici esperti dell’Advisory group on emerging and disruptive technologies hanno presentato al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il loro primo rapporto annuale. Ecco i suggerimenti per un’Alleanza pronta alla sfida tecnologica, tra quantum computing e intelligenza artificiale

Phisikk du role - Zinga si dimette. Con dignità

Zingaretti ha lasciato il campo con un senso di amarezza molto forte ma anche con la consapevolezza di aver messo mano ad un progetto ed ad una strategia che sono risultati perdenti. La logica politica suggerirebbe di investire su una rotta diversa, magari spostando il baricentro del partito verso un asse meno sbilanciato a sinistra. C’è da scommettere che, invece, questo non avverrà. La rubrica di Pino Pisicchio

La marea nera? Terrorismo ambientale di Teheran. I sospetti di Israele

Secondo la ministra dell’Ambiente israeliana Gila Gamliel la marea nera che ha colpito le coste del Paese non sarebbe un incidente ma “terrorismo ambientale” dell’Iran. Qualche dubbio e una certezza: l’auspicato boom di turisti rischia di saltare

Biden, il nucleare e lo spettro delle urne. Cosa agita l'Iran

Rallentano le trattative per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano. Il governo di Rouhani dice no all’incontro con Biden e l’Ue. Tra pasdaran, crisi economica e urne dietro l’angolo, ecco cosa agita (davvero) Teheran

I tedeschi di AfD sotto sorveglianza dei servizi segreti. L'opinione di Brok (CDU)

Il partito di estrema destra è stato messo sotto osservazione dell’intelligence. In teoria, i suoi membri (ma non i parlamentari) potranno essere pedinati, intercettati, perquisiti. Chi lavora nella pubblica amministrazione ed è militante di AfD rischia il posto di lavoro. Abbiamo chiesto a Brock (CDU) quali sono le implicazioni in vista delle elezioni d’autunno

Libia, un altro premier senza fiducia e molti guai

Il Parlamento non vuole votare la fiducia al premier designato dal Foro dialogo dell’Onu finché le Nazioni Unite non pubblicheranno il report su possibili brogli durante il Foro stesso. Intanto l’attuale premier Serraj blocca i suoi ministri e il vice Maiteeg continua il processo parallelo di riunificazione Est-Ovest

Caro Pd, di contismo si muore. E Zingaretti...Parla Martelli

L’ex ministro socialista: il Pd non ha un’identità, è ossessionato dalle alleanze e da Conte, che infatti gli ruba voti. Zingaretti? Voleva fare la rivoluzione, l’ha subita. Non ditemi che i Cinque Stelle vogliono davvero entrare nei socialisti europei

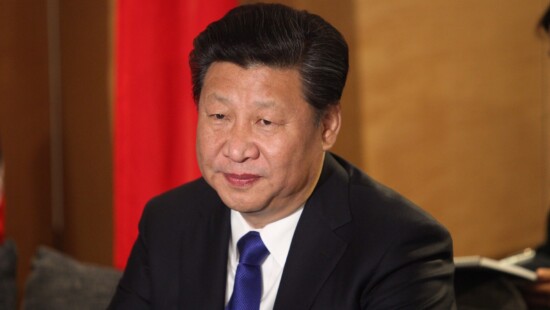

Economia, Hong Kong e sfida agli Usa. L'agenda delle Due Sessioni cinesi

Piano economico verso il 2035, stretta su Hong Kong e non solo. Tutti i temi delle Due Sessioni del Partito comunista cinese. Con una certezza: i rapporti con gli Usa non cambieranno molto, anzi…