L’amministrazione Trump procede tra i marosi delle dinamiche di Washington. Un nuovo scossone ha recentemente caratterizzato la Casa Bianca: il ministro dell’Interno, Kirstjen Nielsen, ha rassegnato pochi giorni fa le dimissioni, evidenziando come i rapporti con il presidente avessero ormai raggiunto un punto di non ritorno. Un tempo braccio destro del generale Kelly (anche lui caduto vittima, mesi fa, dell’acrimonia…

Archivi

Perché la collaborazione tra Microsoft e Cina sull'IA fa discutere

In un clima da "guerra fredda tecnologica" tra Washington e Pechino che sta spingendo le università Usa a tagliare i ponti con aziende come Huawei e Zte, fa senz'altro discutere la notizia della collaborazione di Microsoft - una delle più note e longeve Big Tech statunitensi - con un ateneo governativo cinese in un campo strategico come l'intelligenza artificiale. LA…

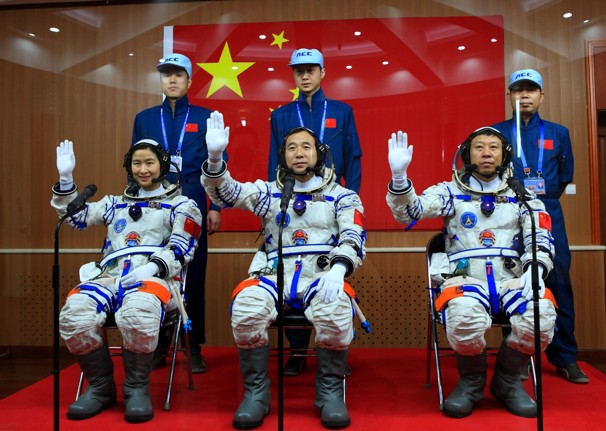

La nuova Guerra fredda è con la Cina (anche nello spazio)

“China is a threat economically and diplomatically”. Così il segretario della Difesa Patrick M. Shanahan ha spedito ad alleati e partner un chiaro messaggio su eventuali ipotesi di avvicinamento al Dragone cinese. Intervistato da Fox News, il capo del Pentagono ha aspramente criticato il modus operandi della Repubblica popolare cinese, senza nascondere le preoccupazioni sulle sfide presenti né tanto meno…

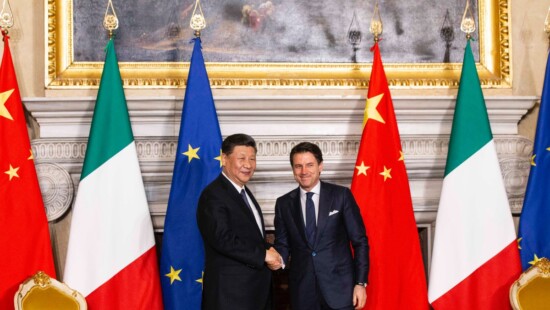

Accordi con la Cina. Chiederemo a Spagna, Portogallo e Grecia di allearci. L'annuncio di Petrocelli (M5S)

“Il percorso sarà lungo e complesso, ma la direzione è quella giusta. Per questo al Forum Belt and Road in programma a Pechino dal 25 al 27 aprile chiederemo a Spagna, Portogallo e Grecia di stringere i rapporti tra noi visto che siamo i Paesi dell’Unione europea che più sono avanti nelle relazioni con la Cina”. Vito Petrocelli (M5S), presidente…

Dal riso agli stranieri della Premier League. Tutti gli effetti quotidiani della Brexit

Continua il braccio di ferro tra l’Unione europea e il Regno Unito sulla Brexit. Oggi ci sarà a Bruxelles un tavolo di lavoro di capi di Stato e di governo per il Consiglio europeo straordinario sull’uscita degli inglesi dall’Europa. I 27 membri avranno uno scambio con il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e a seguire ci sarà un incontro…

Quanta nebbia intorno alla Moby Prince

(seconda e ultima parte. la prima parte si può leggere qui) In una notte con buona visibilità, in un tratto di mare di pochi chilometri quadrati illuminato dalle luci della città, del porto e dai fari cercanaufraghi di tutte le navi e i mezzi di soccorso, centinaia di testimoni e di soccorritori non riescono a trovare un traghetto con una…

#SCUOLA LIBERA Diritto all’educazione e qualità della scuola tra Italia ed Europa

"Alla Camera un convegno per mettere a confronto il sistema scolastico italiano con i modelli occidentali più avanzati #SCUOLA LIBERA Diritto all’educazione e qualità della scuola tra Italia ed Europa 10 aprile 2019 - Camera dei Deputati (Sala del Refettorio) In Europa vigono sistemi scolastici in virtù dei quali le famiglie hanno la possibilità di scegliere fra scuole statali e non…

Disinformazione e fake news. Perché il giornalismo è in crisi

Il campus italiano della Temple University, la cui sede centrale si trova a Philadelphia, ha ospitato ieri un incontro con esperti giornalisti americani ed italiani per discutere la delicata questione della crisi del giornalismo. Tra i relatori, David Boardman, decano del Klein College of Media and Communication della Temple University a Philadelphia, Massimo Franco, colonnista del Corriere della Sera ed…

Rinnovabili in aumento, in Italia le utilizza un'azienda su quattro. Il Rapporto Irex

L’energia pulita sempre più usata dai grandi consumatori: industria, alimentari ed elettronica. Dopo la spinta delle politiche e degli incentivi pubblici, oggi gli investimenti nelle rinnovabili sono stimolati dal mercato e dai consumatori, che sono i primi a scommettere sulle energie verdi e fare da traino ad uno sviluppo più sostenibile. È quanto emerge dal Rapporto annuale Irex “Il sistema…

Luce verde da palazzo Chigi per il nuovo presidente dell'Asi: Giorgio Saccoccia

Via libera da palazzo Chigi per la proposta del ministro Marco Bussetti sul prossimo presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Come anticipato anche da Formiche, sarà Giorgio Saccoccia, ingegnere aerospaziale classe 1963, attuale capo della divisione Propulsione spaziale dell’Estec, il “cuore tecnico” dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Prenderà il posto di Piero Benvenuti, il commissario straordinario arrivato a novembre in seguito alla revoca della seconda presidenza a Roberto…