Il primo ministro italiano Giorgia Meloni sta spingendo per la rapida conclusione dell’accordo di libero scambio Ue-India (Fta), considerandolo cruciale sia per l’equilibrio geopolitico che per le relazioni economiche. La strategia generale è quella di mantenere Nuova Delhi strettamente allineata con l’Occidente

Archivi

Trump vuole chiudere la guerra a Gaza. La nuova proposta per Hamas

Trump propone a Hamas la liberazione degli ostaggi in cambio di cessate il fuoco e stop all’offensiva su Gaza. Arabia Saudita ed Emirati condannano Israele e rilanciano la soluzione a due Stati

Italia, Spagna e Grecia meglio di Francia e Germania. Ora lo dicono anche le Borse

Mentre Oltralpe va in scena la resa dei conti per governo Bayrou, dai mercati arriva un nuovo segnale circa il ribaltamento degli equilibri continentali. Le piazze di Atene, Madrid e Milano tirano più di Berlino e Parigi

Come resistere a minacce ibride e disinformazione. Varsavia lancia la sua Guida alla sicurezza

La Polonia alza il livello di sensibilizzazione civile. Varsavia ha diffuso una “Guida alla sicurezza” destinata a tutte le famiglie del Paese, un manuale operativo che fonde difesa nazionale, protezione civile, resistenza digitale e alfabetizzazione informativa

Golden Dome, e se gli Usa lo estendessero anche all’Europa? Scenari e valutazioni

Estendere il perimetro del venturo scudo spaziale Usa agli Alleati fungerebbe non solo da elemento di maggiore coesione interna alla Nato, ma porterebbe anche diversi vantaggi sul piano economico e su quello tecnologico. Un’idea di Golden Dome che protegga Europa e Nord America, ma su cui pende la scure dell’agenda unilaterale di Trump

Seconde a chi? Un nuovo capitolo per le aziende europee della difesa

Se un tempo erano gli americani a fare la voce grossa, qualcosa sta cambiando anche per l’Europa. La guerra in Ucraina ha fatto sì che la sicurezza diventasse una priorità, lasciando emergere diverse realtà. La prova sta nei numeri degli investitori, che non guardano più solo Oltreoceano

Subic Bay, così Usa e Corea puntano sui cantieri navali filippini

Il cantiere navale di Subic Bay, storica ex base statunitense nelle Filippine, è stato rilanciato grazie a investimenti sudcoreani e americani, tornando a essere un hub industriale e logistico regionale. La mossa si inserisce nella strategia Usa di rafforzare infrastrutture e alleanze nell’Indo-Pacifico per contenere l’espansione cinese e garantire il controllo delle rotte marittime strategiche

Il premier Ishiba lascia. Giappone tra crisi interne e tensioni globali

Il premier giapponese Ishiba si dimette dopo meno di un anno, travolto da sconfitte elettorali e divisioni interne al Ldp. La sua uscita apre una corsa lampo alla leadership mentre il Paese affronta inflazione, declino demografico e nuove tensioni geopolitiche

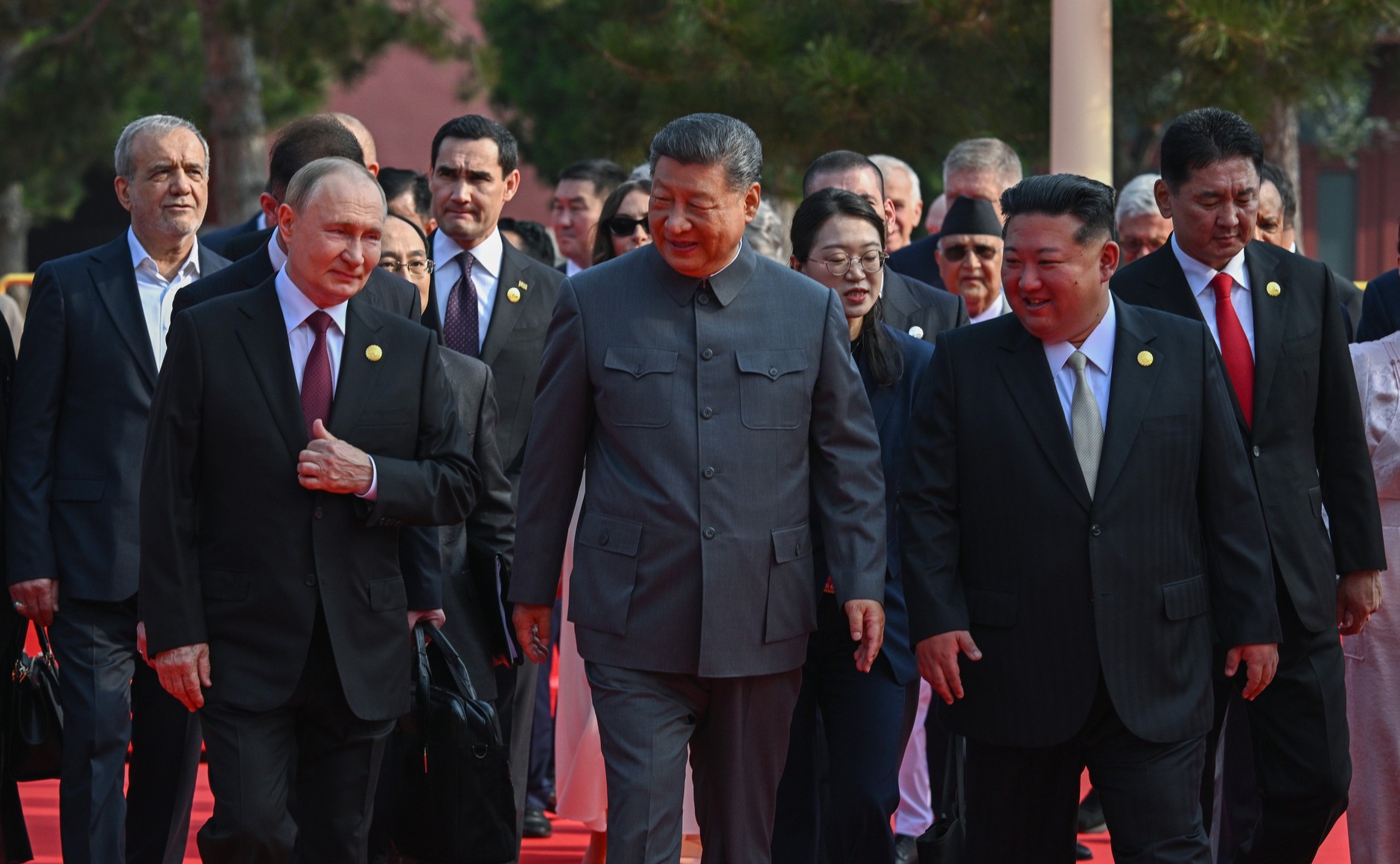

Cina, Russia, Iran e Corea del Nord non sono veri alleati. Ecco perché

Xi Jinping usa la parata per rafforzare l’immagine di Pechino come guida del fronte eurasiatico. Ma la realtà delle relazioni con Russia, Iran e Corea del Nord resta tattica, reversibile e basata su convenienze contingenti

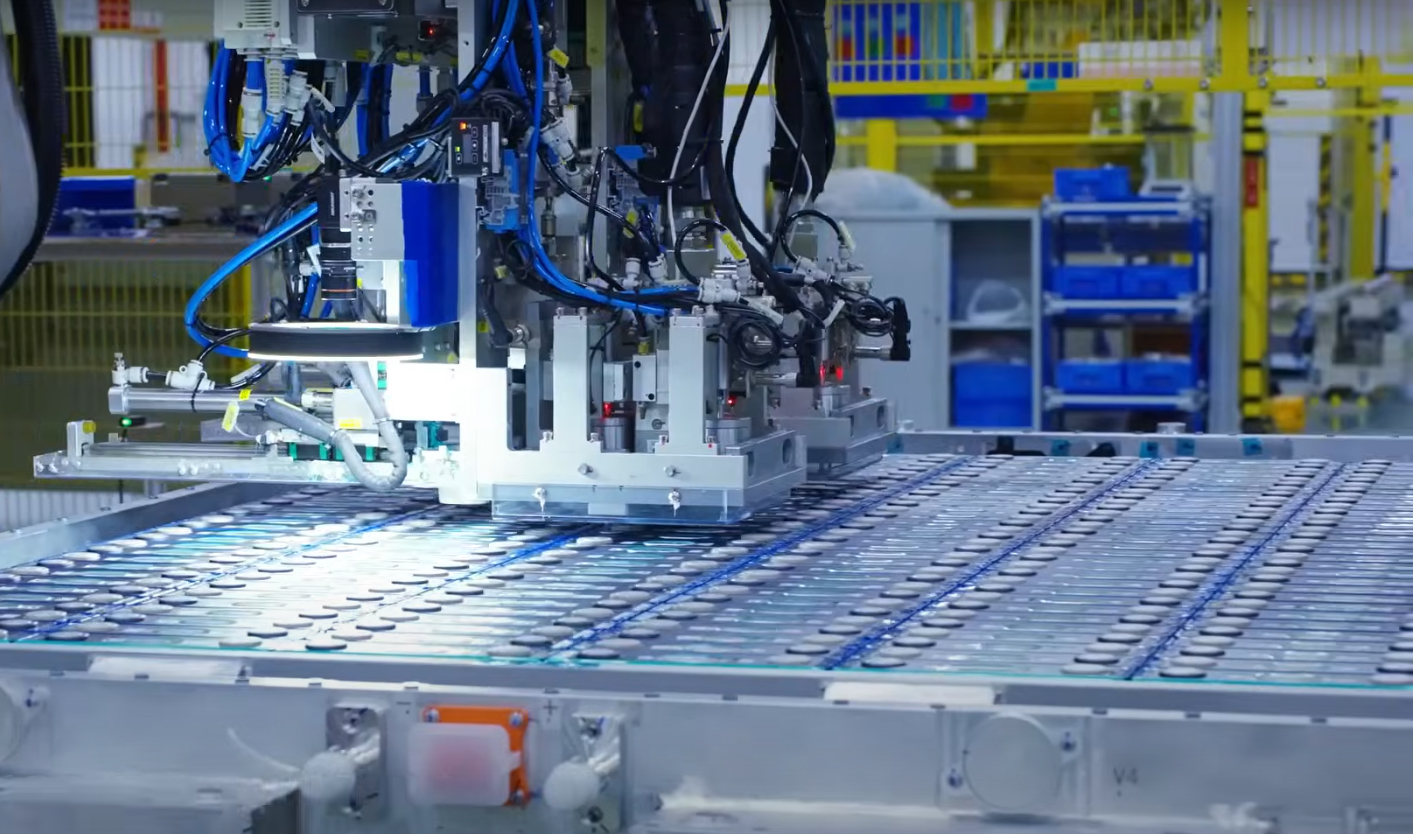

Auto elettriche e pannelli, la via europea per non morire di Cina

La manifattura cinese a basso costo sta fagocitando quel che rimane della transizione europea, a cominciare dal fotovoltaico per arrivare alle auto verdi. Ma se il Vecchio continente vuole darsi una speranza di sopravvivenza deve imbrigliare il Dragone, ridimensionandone il peso, senza però tagliare definitivamente i ponti. Cosa che peraltro l’Europa non può permettersi. Ecco cosa scrivono Emmanuel Guerin, della European Climate Foundation e Bernice Lee, consulente speciale presso Chatham House