Il Pakistan lancia un’operazione anti-terrorismo in Baluchistan anche pensando alla politica estera. Il rischio sicurezza in Asia Centrale è il principale interesse di Cina e Stati Uniti, alleati centrali per Islamabad

Archivi

La lezione afghana per la Difesa europea (con la Nato). Il punto di Guerini

Alla vigilia del nuovo incontro tra i ministri della Difesa dell’Ue, in programma domani in Slovenia, Lorenzo Guerini ribadisce la linea italiana sulla difesa comune europea: sì a un maggior livello d’ambizione, ma sempre nel solco transatlantico. Occhi puntati sullo Strategic compass, destinato ad avere la sua accelerazione nel prossimo semestre di presidenza francese. La “lezione afghana” per l’Unione…

Forze speciali a Kabul, Zelensky a Washington. L'Ucraina nella partita afghana

Nei giorni prima dell’incontro tra Biden e Zelensky, da Kabul escono i racconti del coraggio e delle capacità delle forze speciali ucraine. Kiev usa anche le operazioni per evacuare gli afghani come vettore di politica internazionale

Nel nome del figlio. L'India limita le nascite per motivi politici e religiosi

In vista delle prossime elezioni in India, i leader conservatori promuovo progetti di legge per il controllo delle nascite. Ma dietro a queste iniziative c’è anche una strategia contro la popolazione musulmana, in continua crescita. Numeri, previsioni e critiche

Aiutiamoli (vicino) a casa loro. Il verdetto Ue sui rifugiati afgani

Il Consiglio straordinario Affari interni dell’Ue si chiude con un comunicato che mette d’accordo tutti. Su pressing di Austria, Lituania e Polonia scompare la parola solidarietà, i rifugiati afgani saranno aiutati “vicino” a casa loro, nei Paesi limitrofi. Soldi non ai talebani, ma alle agenzie Onu. L’evacuazione continua ma sarà gestita dai singoli Stati, a loro rischio e pericolo

Senza Merkel tornano i falchi in Europa? Risponde Fitoussi

Intervista all’economista e docente presso la Luiss e l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Merkel ha carisma e classe da vendere, il prossimo cancelliere non sarà all’altezza di Angela e la Germania ne perderà in potenza e peso specifico. Il rigore sui conti causa solo dolore e povertà, guai a tornare a quella stagione. La Bce? Gli Usa crescono, l’Europa no, per questo è giusto mantenere i tassi bassi

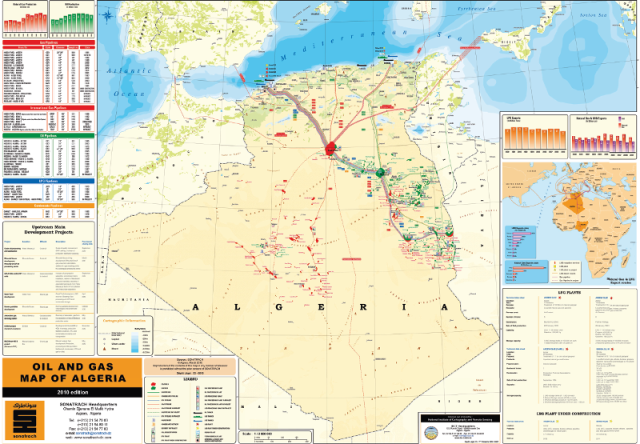

Imbarazzo in Algeria per il sostegno iraniano alla rottura delle relazioni col Marocco

Solo Teheran si è detta a favore della spaccatura tra Algeri e Rabat in funzione anti-israeliana, mentre il resto del mondo arabo prova a ricucire lo strappo

Il popolo "no green pass" e i rischi delle proteste. Si muove il Copasir

Tra no-vax e no-pass, nelle prossime ore ci saranno le prime “vere” prove di forza del popolo che non vuole seguire i piani di contrasto al Covid del governo. Il confine tra libertà di manifestare e rischio per la sicurezza pubblica non è mai stato così labile in questi 18 mesi di pandemia. Urso (Copasir) chiede che il tema sia affrontato nell’audizione di Gabrielli prevista la settimana prossima

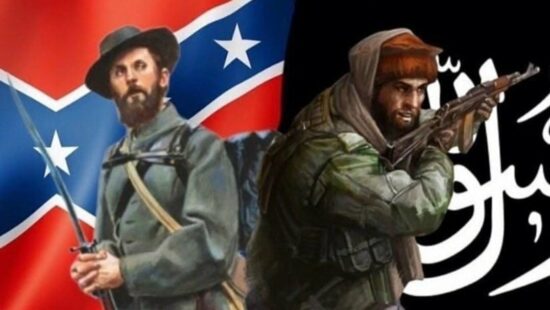

Così la vittoria talebana diventa ispirazione per i gruppi neo-nazi

Negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei la vittoria dei Talebani è usata dai gruppi di estrema destra per rilanciare la loro narrazione contro l’Occidente (esattamente come fanno i gruppi jihadisti o concorrenti strategico di Usa e Ue come Russia, Cina e Iran)

Green pass, cosa cambia da domani per trasporti e scuole. E il certificato durerà di più

Con la fine dell’estate si allarga ulteriormente il raggio d’azione del certificato verde: non solo ristoranti e musei, ma anche aerei, treni e traghetti. E sulla scuola è polemica