L‘evoluzione della crisi libica ha mostrato in queste settimane come il Mediterraneo – acque che stanno vedendo navi da guerra di diversi Paesi muoversi davanti al Nordafrica – diventi chiaramente lo sbocco di proiezione di molte dinamiche geopolitiche. Su tutte, la sovrapposizione tra il conflitto civile internazionale in Libia e la delicata situazione della porzione orientale del bacino, l’East Med: tema ormai chiaro da tempo. Tanto…

Archivi

Da Hong Kong al caso Floyd, tutti i fronti di Trump. Il punto di Gramaglia

Fronti di guerra internazionali, con la Cina per Hong-Kong, ma anche per la pandemia; e interni, con la protesta dei neri che dilaga nell’Unione dopo i fatti di Minneapolis; e virtuali, con Twitter che, nonostante i provvedimenti penalizzanti, gli tiene testa e gli etichetta come violento un tweet. TRUMP CONTRO TUTTI Donald Trump non ha pace da nessuna parte. E,…

Perché il Recovery Fund ignora le donne? L'analisi di Pennisi

Annunciato il Next Generation Eu (che, peraltro, ha un percorso lungo e tutto in salita prima di essere approvato dai 27 Stati dell’Unione europea, Ue, ed ancora più lungo prima di diventare erogazioni concrete), è iniziato il carosello dei ministri che propongono cosa fare con i fondi europei addizionali. Si odono anche proposte bizzarre come quella del ministro dell’Economia e…

Corporate venture capital, uno strumento per la crescita e la ripartenza

La contaminazione tra industrie consolidate e giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita consente di inaugurare mercati interessanti, con l’estensione delle aree di business e la creazione di nuova occupazione qualificata. Accostarsi al Corporate venture capital restituisce anche un importante vantaggio reputazionale, promosso dalla visibilità delle iniziative e da una rendicontazione aziendale volta alla sostenibilità e all’attenzione per le…

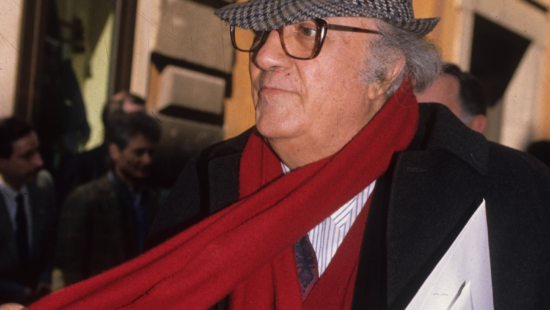

La politica esca dalla quarantena. L'appello di Carnovale (Fondazione Craxi)

"Fine di una storia. Il ritorno della politica?". In tempi in cui il Covid-19 ha fatto da detonatore della crisi della governance mondiale, il nuovo numero del trimestrale della Fondazione Craxi, "leSfide – Non c’è futuro senza memoria" (www.lesfide.org), diretta da Mario Barbi, ha scelto un titolo che, in perfetta sintonia con il suo nome, rappresenta davvero la sfida delle…

Come la crisi del Covid-19 genera nuove opportunità di lavoro

Corre da tempo uno storytelling per cui nello staff ristretto del presidente Usa Obama c’era un linea secondo la quale non si dovesse “sprecare” alcuna crisi per le opportunità che ogni crisi comporta. Anche la grande crisi del Covid-19 comporta significative opportunità e la grave recessione da essa causata potrà mutarsi nell’occasione di una profonda trasformazione economica, nonostante il grande numero…

Nel labirinto dell’edificio onirico di Fellini con Isabella Cesarini

Entrare nel territorio di Federico Fellini è un’impresa ardimentosa almeno quanto un’avventura senza protezione alcuna in terra incognita. Già la “profanazione” del santuario felliniano - perché così si presenta il suo cinema - è un atto consapevolmente temerario. Se ad essa si aggiunge l’ambizione di provare a penetrarlo nelle sue pieghe più nascoste allora si entra in una dimensione nella…

Così il Coronavirus (e non solo) colpisce la scuola e il diritto all'educazione

La montagna ha partorito un topolino. Infatti dopo aver del tutto dimenticato la scuola paritaria nei provvedimenti precedenti, ora il Disegno di legge “Rilancio” ha previsto di assegnare a questo settore 65 milioni di euro per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia paritarie (comunali comprese) e 70 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie a fronte di 1,5…

Cercasi una Difesa europea. La lettera di Guerini e colleghi all'Alto rappresentante dell'Ue

Per la Difesa europea, serve di più. I ministri di Italia, Francia, Germania e Spagna scrivono alla Commissione europea per dare slancio alle varie iniziative in campo, dalla Pesco, all'Edf. A pochi giorni dalla presentazione del “Next Generation Eu” da parte della presidente Ursula von der Leyen, il messaggio invoca per l'Unione un maggiore livello d'ambizione e di investimenti. LA…

L'Ue ha deciso di non decidere su Hong Kong (e Pechino gode)

L’Unione europea ha deciso di non decidere su Hong Kong. Al termine dalla riunione video dei 27 ministri degli Esteri, l’Alto rappresentante Josep Borrell ha parlato alla stampa per spiegare la posizione dei governi Ue. C’è “seria preoccupazione” per legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong a cui la Cina ha dato l’ok. “Riteniamo che questo rischi seriamente di minare…