Con il primo contratto della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, l’Italia avvia la fase operativa del programma A2cs per i nuovi veicoli da combattimento dell’Esercito. Un accordo che consolida la cooperazione industriale con la Germania e rafforza il ruolo di Roma nella costruzione di una difesa europea integrata. Nel frattempo, il ministro Crosetto richiama la necessità di una riforma strutturale delle Forze armate e di un modello di sviluppo che metta a sistema organico, mezzi e industria

Archivi

Con il successo per il lancio Sentinel-1D l’Europa torna a guardare la Terra (e se stessa)

Dal centro spaziale di Kourou, il lancio del satellite Sentinel-1D ha ultimato la prima generazione radar del programma europeo Copernicus. Indubbiamente un traguardo tecnologico e politico, che vede l’Italia in prima linea con Leonardo e Thales Alenia Space. Ma dietro al successo si cela anche la consapevolezza del profondo divario tra l’Europa e i giganti globali dello Spazio. È l’inizio della riscossa per le ambizioni spaziali europee?

Il mestiere di sindacalista d’impresa. La lezione ancora valida di Giorgio Usai

Giorgio Usai, dirigente di Confindustria, è stato un modello di sindacalista d’impresa capace di unire etica, competenza e visione collettiva. Il suo mestiere, fondato su preparazione giuridica ed economica, richiede di comporre interessi diversi tra imprese e istituzioni, cercando il bene comune. La sua lezione resta attuale per una rappresentanza fondata su responsabilità e sintesi, non sulla mediazione. Il ritratto di Nicotri

Attacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati. Perché ci riguarda

In Polonia, una serie di attacchi cibernetici, coordinati tra loro, ha causato nelle ultime ore un tilt nei principali servizi finanziari polacchi, minandone l’efficacia digitale e rendendo non possibili i pagamenti

Giorgio Forattini, la matita che ha raccontato l'Italia. Il ricordo di D'Anna

La sua matita ha tratteggiato i riflessi ironici dei protagonisti politici di 50 anni d’Italia. E la satira che ne è scaturita ha dissacrato e reso il potere meno distante dai cittadini. Il ricordo di Gianfranco D’Anna

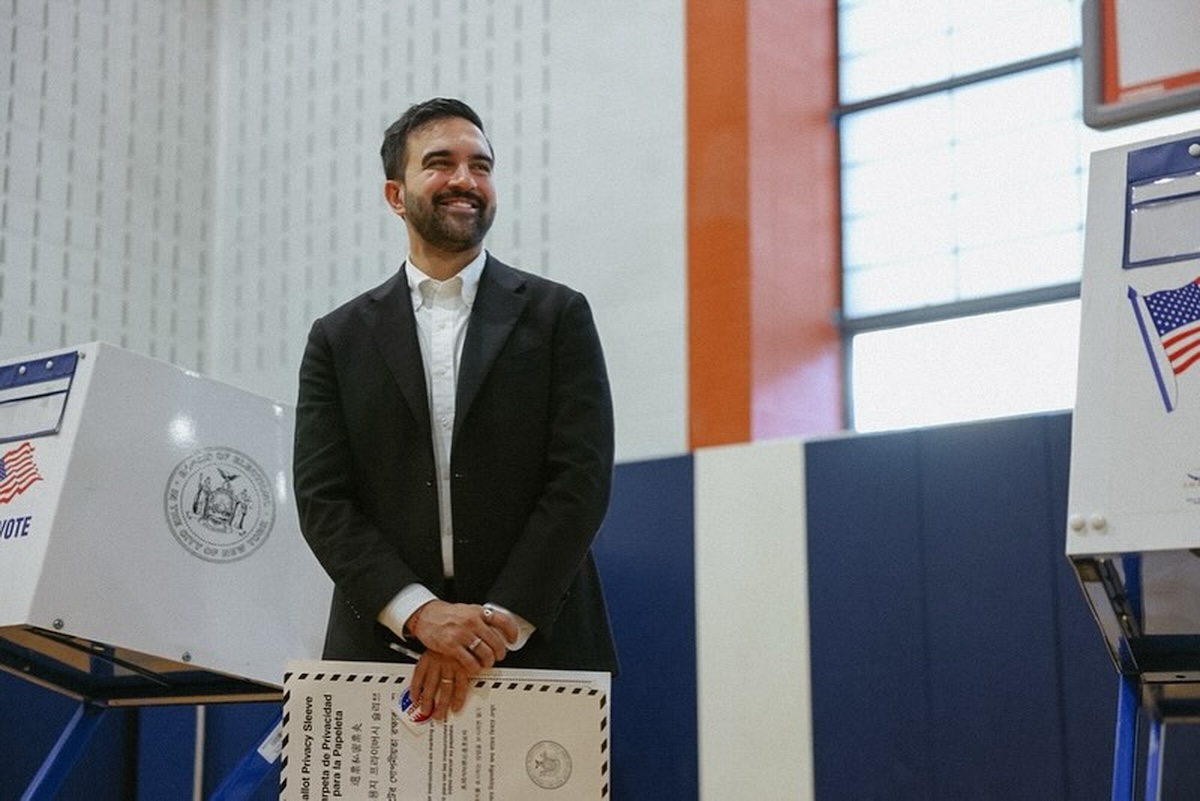

Chi è Zohran Mamdani, nuovo sindaco socialista di New York

Cambio generazionale e nuovo slancio per il Partito Democratico degli Stati Uniti con la netta affermazione del giovane neo sindaco musulmano, come il sindaco di Londra, e di origine africana, come Barack Obama. L’analisi di Gianfranco D’Anna

L’Europa scopre di nuovo la guerra (e la propria fragilità strategica). Scrive Pagani

L’illusione del “dividendo della pace” ha lasciato l’Europa impreparata al ritorno della guerra. Dopo anni di tagli e dipendenza dagli Stati Uniti, l’invasione russa dell’Ucraina impone di ripensare la Difesa non come un esercito europeo alternativo alla Nato, ma una cooperazione rafforzata e una politica estera davvero comune. L’analisi di Alberto Pagani, dell’Università di Bologna, che sarà approfondita durante l’evento “Sfide e opportunità della Difesa Europea” il giorno 5 novembre a Ravenna

Perché il Gabon è strategico per il Piano Mattei

La visita a Palazzo Chigi del Presidente della Repubblica del Gabon, Nguema, rafforza la proiezione del Piano Mattei in varie forme: dalla cooperazione bilaterale alle nuove progettazioni su energia e infrastrutture, fino allo space center di Malindi in Kenya

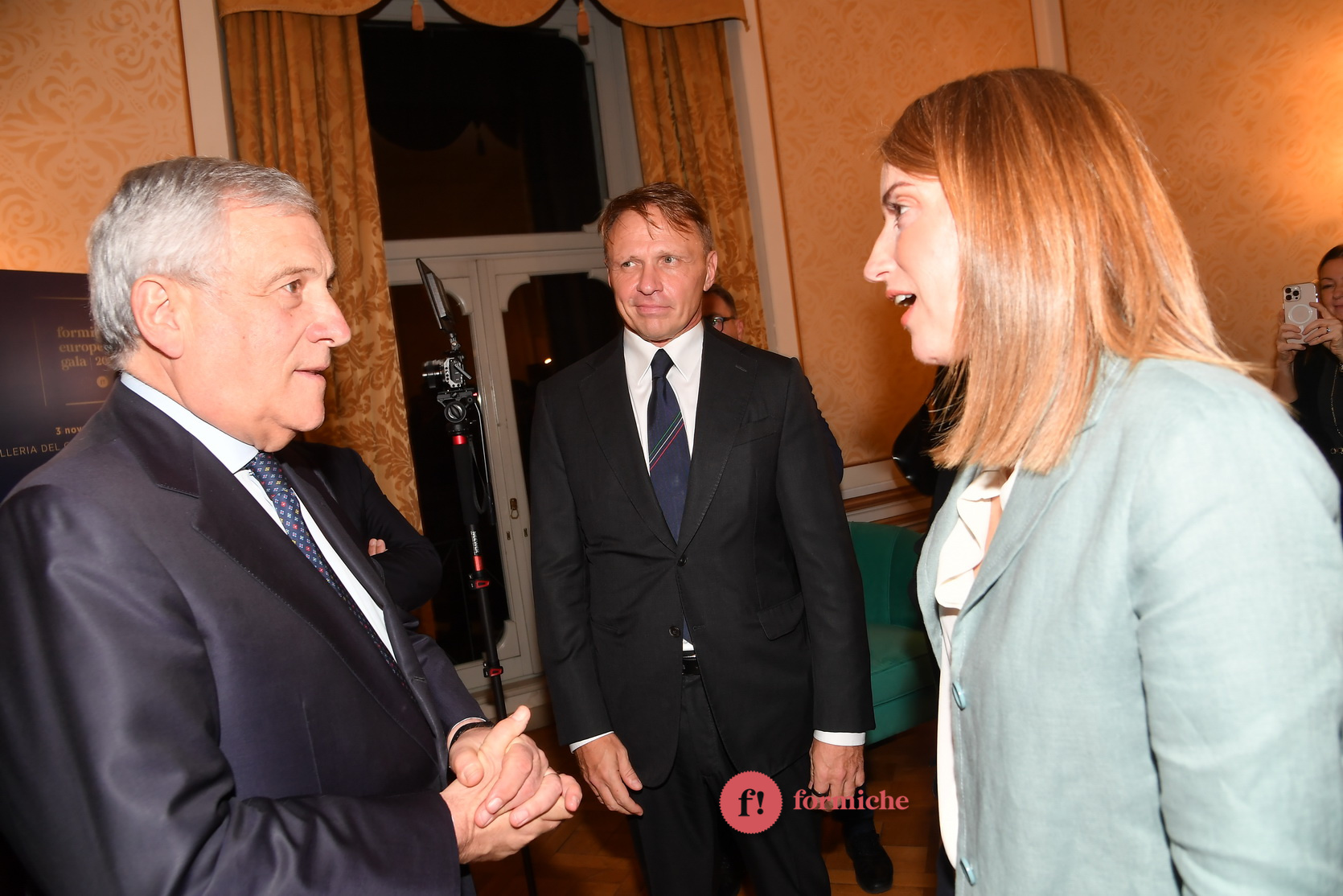

A Roma il Formiche European Gala. Presenti Metsola, Tajani e Lollobrigida. Il video

Un appuntamento di prestigio per discutere di Unione europea, un'occasione di dibattito e approfondimento sulle sue prospettive attuali e sui suoi scenari futuri. Nella suggestiva cornice della Galleria del Cardinale Colonna, a Roma, il Formiche European Gala ha riunito istituzioni europee, esponenti del governo italiano e protagonisti del mondo dell'economia e della cultura. La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola,…

Al gala di Formiche l'Europa che fa sul serio

Una serata densa di visioni, confronti e prospettive, quella del Formiche European Gala, che si è tenuta ieri e che ha riunito alcuni tra i protagonisti più autorevoli delle istituzioni italiane ed europee. Puntuale il messaggio della presidente Metsola che invita l’Unione a passare a una dimensione più efficace nell’azione