Una settimana dopo Samarcanda, si incontrano in Cina i vertici del Consiglio di sicurezza russo e del Politburo del Comitato centrale del Partito comunista cinese per potenziare il livello di cooperazione militare tra Mosca e Pechino. Tra le priorità di sicurezza affrontate Afghanistan, Taiwan e la questione coreana

Archivi

Chi è Alla Pugacheva, la cantante (pop) che si ribella a Putin

L’artista, famosa da decenni, ha criticato gli “obiettivi illusori” della guerra in Ucraina, condannando la morte di molti soldati. Questa manifestazione di scontento potrebbe scatenare nuove proteste

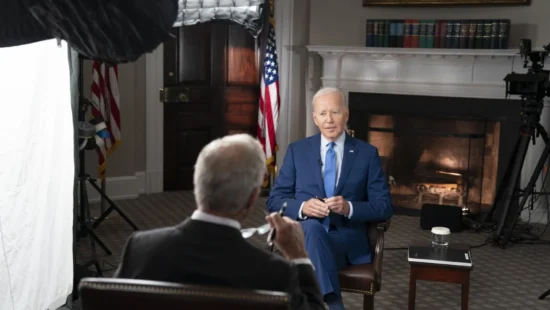

Taiwan, Biden usa l’ambiguità strategica per mettere in difficoltà la Cina

Le posizioni assunte da Biden riguardo a un eventuale intervento militare statunitense nel caso la Cina attaccasse Taiwan non sono più una gaffe. Con ogni probabilità la Casa Bianca e l’amministrazione Usa stanno sfruttando gli spazi lasciati dall’ambiguità strategica per mettere in difficoltà Pechino

All’Onu un’Italia europeista e atlantista. Draghi prepara il suo lascito

Il discorso che il presidente del Consiglio pronuncerà martedì al Palazzo di Vetro sarà un modo per rassicurare i partner internazionali ma anche per indicare un percorso da seguire al governo che verrà

Formazione tecnico-professionale, pilastro dello sviluppo. Il prof. Valditara spiega perché

Per il sistema produttivo dell’Italia è necessario puntare al rilancio e al potenziamento della formazione tecnico-professionalizzante che non può più essere considerata una seconda o terza scelta, insomma un percorso di serie B. Il commento di Giuseppe Valditara

Come recuperare l'astensionismo involontario. Lo spiega un Libro Bianco (chiuso in un cassetto)

La relazione era all’esame delle Commissioni Affari costituzionali, e lì è rimasta. Si vede che è molto più gratificante piangersi addosso, anziché provvedere sul piano normativo e procedurale a meglio garantire l’esercizio di un diritto. Il commento di Giuliano Cazzola

Da Budapest la sfida della destra in Europa. L'analisi di Carteny

Ancora una volta, sullo sfondo del conflitto russo-ucraino, è l’ombra di Putin che si staglia alle spalle dei leader europei a maggior ragione alla vigilia di elezioni politiche. La sfida ora è non “regalare” l’Ungheria a Mosca. L’analisi di Andrea Carteny, professore di Storia internazionale presso la Sapienza Università di Roma e Alumni Fulbright presso l’Università di Notre Dame (Indiana, Usa)

Se a Putin restano solo tre opzioni (anzi una). Scrive il prof. Bozzo

Dopo la controffensiva ucraina il leader russo può: tentare il dialogo con Kiev; lanciare una controffensiva su larga scala; aumentare gli attacchi di rappresaglia, già sui civili. Ma nel breve periodo soltanto l’ultima è praticabile. Luciano Bozzo, professore di Relazioni internazionali e studi strategici dell’Università di Firenze, spiega perché

Tetto agli stipendi pubblici, ruoli e compensi spiegati da Morelli e Paganini

Lo stipendio dei dirigenti pubblici non deve superare quello del Presidente della Repubblica a cui deve essere parametrato. Non è una questione morale. Il tetto ai salari riguarda due problemi diversi: il ruolo attribuito a chi svolge funzioni pubbliche e la retribuzione rispetto a quel ruolo. Il pubblico è perciò diverso dal privato. Così, i compensi del primo non possono riferirsi unicamente al criterio della produttività. Ecco perché

Pelosi in Armenia per portare la linea dei democratici Usa

La Speaker della Camera Pelosi porta la linea politica dei democratici americani in Armenia. L’appoggio supera la linea moderata del dipartimento di Stato, più equilibrato con l’Azerbaigian (pensando anche alla Turchia)