Il problema delle migrazioni non può essere risolto a colpi di tweet e da prese di posizione ideologiche. Tanto a destra quanto a sinistra. Occorrerebbe, invece, aprire canali di immigrazione e selezione in Africa, organizzando un’ iniziativa per valorizzare l’“immigrazione sana” in ambito europeo coinvolgendo anche il Regno Unito. Va poi organizzata una caccia spietata alle mafie che organizzano questi traffici. L’Italia può farsi promotore di tali iniziative ma non da sola. Il commento di Sisci

Archivi

Il sommergibile Scirè diventa sacrario militare subacqueo. Il racconto di Malaguti (FdI)

È stata approvata alla Camera la proposta di legge, a prima firma della deputata Paola Chiesa (FdI), per il riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo. Ancora oggi le imprese del sommergibile italiano sono studiate, insegnate e citate in tutti i libri di storia navale, nelle scuole dei sommergibilisti e nelle accademie navali delle maggiori Marine del mondo. Il commento del deputato meloniano, Mauro Malaguti

Chiesa sinodale, perché non ci sono più porti sicuri. Il commento di Cristiano

Passare da reale gerarchico-piramidale a struttura che recuperi la sua dimensione assembleare, che ovviamente conserva uno scheletro, cioè una gerarchia ecclesiale, ma recupera anche la dimensione carnale, quella fatta dai battezzati, laici, protagonisti nella e della vita della Chiesa. Questa la sfida al centro della seconda assemblea sinodale, sulla sinodalità. Il commento di Cristiano

Phisikk du role - La resistibile baruffa dei Giuseppi

Il M5S era un “non partito” che rivendicava la sua diversità e il cui capo-fondatore poggiava la sua credibilità sul fatto di non assumere incarichi nelle istituzioni. Oggi ha perso la sua diversità e si è allineato a tutti gli altri “non partiti”. Qual è la differenza tra il prima e il poi? Quei voti che nel 2018 somigliavano al consenso elettorale della Dc dei tempi belli oggi non ci sono più. Domani, forse, ancora meno. La faida Conte-Grillo letta da Pisicchio

Occidente, amici della Cina e il terzo polo. Il nuovo ordine secondo Mayer

Il recente summit dei Brics in Russia evidenzia una tendenza verso un nuovo ordine internazionale tripolare, contraddistinto da tre blocchi principali. Questo nuovo assetto, ancora in evoluzione, potrebbe trasformarsi in un elemento di equilibrio nei futuri scenari geopolitici, sollevando importanti sfide per l’Europa e per gli Stati Uniti

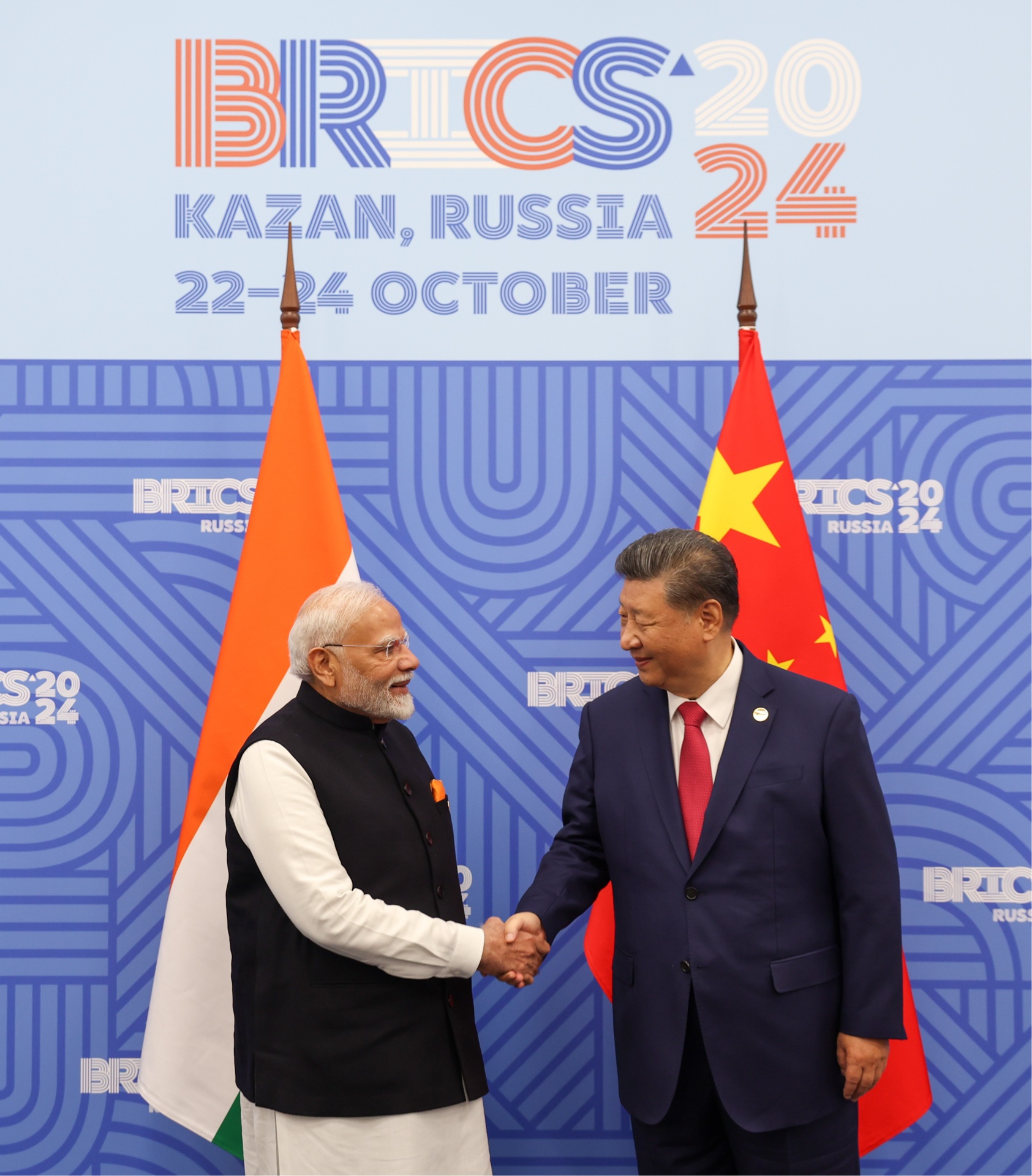

Modi e Xi parlano ai Brics. E Putin incassa la convergenza momentanea

Per la Russia un accordo tra i suoi due alleati più importanti e popolosi, dimostra chiaramente l’influenza che detiene su entrambi, oltre a respingere qualsiasi affermazione di isolamento russo nel Sud globale. Tuttavia, i dettagli sono fondamentali, e finché non saranno resi pubblici, con il riavvicinamento Xi-Modi, Putin ha ottenuto un successo di pubbliche relazioni

Israele e l’ombra del cyber nell’attacco all’Iran

L’offensiva israeliana potrebbe aver coinvolto anche attività cyber per neutralizzare le difese iraniane. Una strategia anticipata nei leak del Pentagono ma già testata in passato, come spiega l’avvocato Mele

Giochi, studi e ricerche contro la disinformazione e la leggenda nera. Scrive Pedrizzi

Perché bisogna puntare maggiormente sulla prevenzione e il contrasto alla ludopatia da un punto di vista culturale. Ed è molto importante la compartecipazione regionale al gettito erariale dei proventi derivanti dal gioco. Il commento di Riccardo Pedrizzi

Un’agenzia di intelligence Ue? La proposta nel rapporto Niinistö

L’Unione europea dovrebbe dotarsi di un’organizzazione di intelligence per proteggere i Paesi membri dalle minacce esterne, scrive l’ex presidente finlandese incaricato dalla presidente von der Leyen di redigere un rapporto sul rafforzamento delle capacità difensive dei 27

Come si muovono i partiti italiani sugli aiuti militari a Kyiv. L’analisi di Vignoli e Coticchia

La questione dell’invio di armi all’Ucraina è stata un’ulteriore occasione per osservare la riproposizione dello scontro tra partiti anti-establishment e moderati. L’analisi di Valerio Vignoli, assegnista di ricerca in scienza politica all’Università di Firenze, e Fabrizio Coticchia, professore ordinario di scienza politica all’Università di Genova