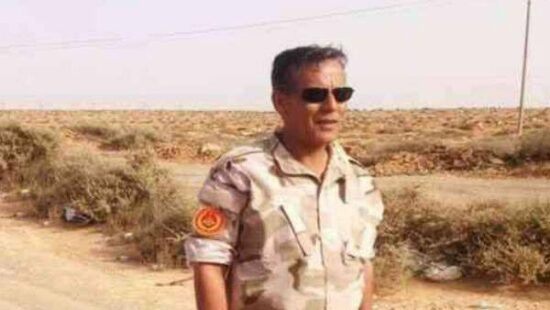

Il comandante della sala operativa di Sirte-Al-Jufra, il maggiore generale Ibrahim Bait Al-Mal, spiega a Formiche.net quali sono le condizioni necessarie per la riapertura della strada che collega l’est all’ovest della Libia nonostante l’ordine emanato dal Consiglio di presidenza

Archivi

Chi è garantito e chi è a rischio. È tempo di un welfare dinamico delle opportunità

Sarebbe davvero il momento di passare da un welfare statico delle garanzie a un welfare dinamico delle opportunità, una gestione più innovativa del mercato del lavoro che coinvolga i soggetti più deboli, a cominciare dai giovani e dalle donne. L’analisi di Luigi Tivelli

Il commercio mondiale torna in crisi. Porti cinesi colpiti dal Covid

Un focolaio di Covid-19, e le più recenti misure sanitarie del governo cinese contro la variante indiana nella provincia di Guangdong hanno ridotto drasticamente le operazioni dello Yantian International Container Terminal, il quarto porto più trafficato al mondo. I prezzi salgono

Non è (ancora) tempo di stretta. Lagarde conferma tassi e Pepp

Prosegue la politica ultra-accomodante della Banca centrale europea. Acquisto dei titoli garantito e costo del denaro ancora negativo, segno che l’inflazione non è un problema nell’Unione. Almeno per ora

Altro che blocco dei brevetti, Biden si presenta al G7 con il suo piano vaccini

Biden arriva in Europa per il G7 e annuncia un grande piano mondiale per i vaccini. 500 milioni di dosi di Pfizer-BioNTech a 92 Paesi a basso e medio reddito, compresi quelli dell’Unione africana. Il Parlamento europeo invece chiede la sospensione temporanea dell’accordo Trips dell’Omc, ma la Commissione europea nicchia…

Perché Parigi si ferma anche in Repubblica Centrafricana

Parigi denuncia attività di propaganda contro le iniziative francesi in Mali e Repubblica centrafricana. Chiamata in causa la Russia, che cerca spazi in quell’area ampia dell’Africa per approfondire le fondamenta della presenza lungo il Mediterraneo allargato

Cieli baltici affollati. Gli F-35 italiani a confronto con i caccia russi

Non solo esercitazioni con Israele, Stati Uniti e Regno Unito. Gli F-35 italiani sono impegnati nel Baltico, a protezione dei cieli dell’Alleanza. È lì che è scattato un “alpha scamble” per identificare un velivolo russo in volo a largo delle coste estoni. Era scortato da almeno un Su-30, caccia russo di quarta generazione avanzata. Ecco il confronto

Giulio Andreotti e l'intelligence. La presentazione con Letta e D'Alema

Il volume curato da Mario Caligiuri ed edito da Rubbettino verrà presentato venerdì 11 giugno 2021 alle ore 18 via webinar agli indirizzi www.radioradicale.it e shorthurl.at/fjnF3. I lavori verranno coordinati dalla giornalista Maria Latella. Illustreranno poi il volume Gianni Letta e Massimo D’Alema. Sarà presente il curatore Mario Caligiuri

Fincantieri vola in Indonesia. Il made in Italy (della Difesa) che funziona

Fincantieri ha vinto la maxi gara della Marina indonesiana. Fornirà sei Fremm e due fregate (ammodernate) di classe Maestrale. Battuta la concorrenza di Olanda, Giappone e Uk. Il contratto lancia la cantieristica italiana nell’Indo-Pacifico, l’area su cui si concentra il confronto geopolitico globale. Coinvolte Leonardo e molte Pmi italiane. E c’è anche un accordo in Corea del Sud…

Gli interessi italiani verso Nato2030. Stoltenberg chiama Draghi

Chiamata telefonica tra Jens Stoltenberg e Mario Draghi in vista del vertice di Bruxelles. Il presidente del Consiglio debutterà lunedì alla Nato insieme a Joe Biden. Ecco le carte dell’Italia, i nostri interessi e le prospettive per essere protagonisti