Il Pentagono fa il diario delle ultime attività statunitensi nell’Indo Pacifico. Un insieme composito di esercitazioni, accordi di cooperazione e impegni di tipo civile. Obiettivo: mantenere la regione libera e aperta (e contenere la Cina)

Archivi

Sanremo e la Tv, borsino tra potere e ricchezza. Il commento di De Tomaso

Il teleschermo stabilisce chi comanda in Italia ed è diventato il mezzo principale per ambire alla mobilità sociale. Il binomio Sanremo-Tv non è certo la classifica delle nuove tendenze musicali, non è solo lo specchio del Paese reale e surreale, ma è soprattutto l’hit parade di chi conta davvero nel Paese e di chi spera di contare davvero, in futuro

Salari, come fermare i colpi mortali dell'inflazione. La versione di Bonanni

Rimettere al centro l’attenzione su chi produce, smettendo la politica dei bonus e della distribuzione assistenziale senza finalità utili per il lavoro, dovrà diventare il discrimine vero culturale e politico per ridare all’Italia il suo posto tra i grandi paesi produttori. Il commento di Raffaele Bonanni

La sfida del Mediterraneo e la popolarità europea. Le pagelle di Dini sul governo

L’ex primo ministro: “Meloni si sta ritagliando un ruolo importante in Europa, non a caso viene considerata la donna più influente del Vecchio Continente. Questo governo non ha un’alternativa in questa legislatura. Anche perché non esiste un’opposizione in grado di governare”

La recessione può attendere. L'Europa evita il burrone

La Commissione europea aggiorna le stime per il 2023 e certifica lo scampato pericolo per la zona euro, la cui crescita si porterà sullo 0,9%. Bene anche l’Italia, che quest’anno scatterà dello 0,8%, allungando il passo sulla Germania. Gentiloni festeggia, il Vecchio continente ha retto all’urto della guerra. Ma non è finita

Regionali, Meloni über alles, perdono Lega FI e Pd

Pochi vincitori e molti vinti dietro le quinte delle regionali. Nonostante la doppia affermazione del centrodestra, con Fontana confermato presidente della Regione Lombardia e Rocca eletto presidente della Regione Lazio, l’analisi del voto evidenzia una vera e propria svolta politica non soltanto per l’opposizione ma soprattutto per la maggioranza di governo

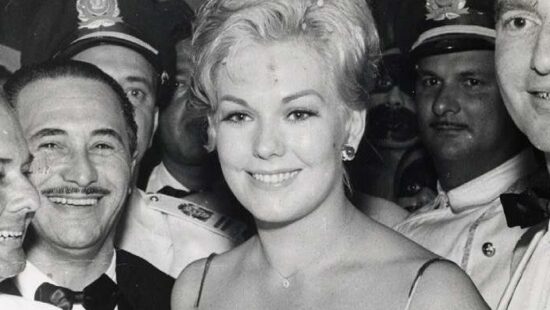

Buon compleanno Kim Novak. L'attrice di Vertigo compie 90 anni

La grande attrice americana di origine ceche, Marilyn Pauline Novak (Chicago, 13 febbraio 1933), sul set assunse il nome di Kim Novak e divenne famosa grazie a “Vertigo” (“La donna che visse due volte”, 1958) di Alfred Hitchcock. Eccellente nel film psicologico come nella commedia, recitava con lo sguardo. “Hitchcock mi lasciò una certa autonomia sul set, anche se aveva le idee chiare su tutto”. Oggi è pittrice a tempo pieno. Gli auguri di Formiche.net

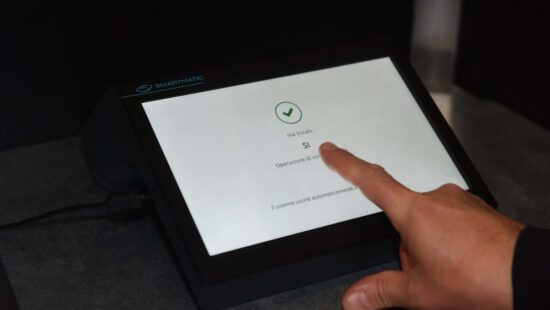

Perché il voto elettronico non può essere (ancora?) la risposta all'astensionismo

La segretezza del voto (e più in generale la riservatezza delle comunicazioni) è un pilastro della libertà. Oggi i cittadini – almeno apparentemente – sembrano molto più interessati a promuovere la propria visibilità sul web che a tutelare la propria privacy. Speriamo che si tratti di una infatuazione momentanea

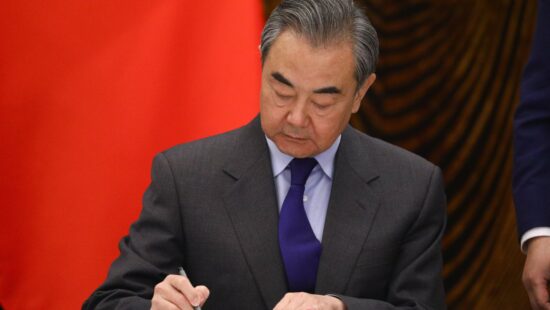

Il fedelissimo di Xi a Roma per salvare la Via della Seta

Wang Yi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese, sarà questa settimana in Italia. La visita è stata anticipata dagli appelli dell’ambasciatore Jia affinché l’Italia non faccia passi indietro rispetto al memorandum del 2019

Regionali Lazio e Lombardia, il centrodestra domina

Mentre lo spoglio prosegue, sembrano evidenti due dati: un’astensione altissima e la vittoria dei due candidati del centrodestra. Ecco i dati in aggiornamento